Текст: Джой Иосифовна Эдельман, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора иранских языков

Я окончила Московский государственный университет в 1953 году. Тогда еще не было ИСАА при МГУ, а были Восточные отделения на филологическом и историческом факультетах, я училась на Восточном отделении филологического факультета, на кафедре иранской филологии. На нашей кафедре было серьезно поставлено лингвистическое образование, как в отношении языкового кругозора (в наш курс входили живые языки: персидский, таджикский, арабский, турецкий, английский, и вымершие среднеперсидский и древнеперсидский), так и в общелингвистическом плане. Последнему способствовали еще и прокатившиеся через наши студенческие головы марровское и сталинское учения о языке, дискуссия 1950 г., заставившая думать. Мне повезло: со второго курса у нас начала преподавать Вера Сергеевна Расторгуева, которая впоследствии, в 1958 г. организовала Сектор иранских языков в Институте языкознания АН СССР, ныне РАН. Курс, который она преподавала, назывался просто «Таджикский язык», но это было вхождение именно в лингвистическое изучение языка как системы.

В 1953 г. после окончания МГУ я поехала на работу в Институт языка и литературы АН Таджикистана, в Душанбе (тогда Сталинабад). Меня определили лаборантом в сектор языка. В институте было много молодежи из разных мест Таджикистана, Узбекистана и даже из Ирана, а также из московского и ленинградского университетов; было интересно, многоязычно и дружно. И один сотрудник, заметив мой интерес к языкам и диалектам, предложил поучить меня его родному языку — шугнанскому. Так я начала входить в мир памирских языков. Это одобрила и Вера Сергеевна. (Все время, пока я работала в Таджикистане, мы переписывались, она давала очень нужные советы.)

В левой верхней части карты: язгулямский язык (5) и кишлак Андарбаг

Ю. Б. Коряков. Иранские языки Памира и прилегающих районов (карта) // Языки мира: Иранские языки. III. Восточноиранские языки. М., Academia: 1999.

В 1954 г. памирцев усиленно переселяли с Памира в хлопководческие долинные районы Таджикистана под предлогом того, что нужны были рабочие руки. В частности, в Вахшскую долину (самое жаркое место в Таджикистане!) переселили жителей Язгуляма — небольшого высокогорного ущелья на Западном Памире. Для язгулямцев это была катастрофа: жаркий климат, грязная вода в арыках, повальные болезни и детская смертность...

Мои поездки к язгулямцам начались летом 1955 г., в Вахшскую долину. Я ходила по кишлакам (бывало до 42 градусов в тени, но где она, эта тень на хлопковых полях?!), знакомилась с семьями, стала носить им из районного центра «гостинцы»: кому лекарства, кому пачку чая (это была ценность!), кому леденцы, кому книжку на таджикском языке. И записывала в тетрадку слова, фразы, рассказы, отрабатывала свою артикуляцию, старалась сама говорить (не все язгулямцы понимали таджикский язык, особенно старые женщины и дети до школы). К тому времени фонетическая система язгулямского языка была в целом изучена (работа Валентины Степановны Соколовой), но грамматического описания, даже схематичного, не было. Не было и словаря. Значит, надо было записать как можно больше текстов этого бесписьменного языка, чтобы разбираться дальше, и лексики.

Кстати, о технике записи. Орудием были черный карандаш (именно черный, а не простой: он быстрее пишет и более заметен) и тетрадь; о переносных магнитофонах мы тогда не слыхали, даже стационарные были редкостью, в нашем институте их не было.

Весной 1956 г. язгулямцам после многих прошений, жалоб, скандалов разрешили уехать обратно на Памир, в Язгулям. И в конце лета я поехала к ним. Так я впервые попала на Памир.

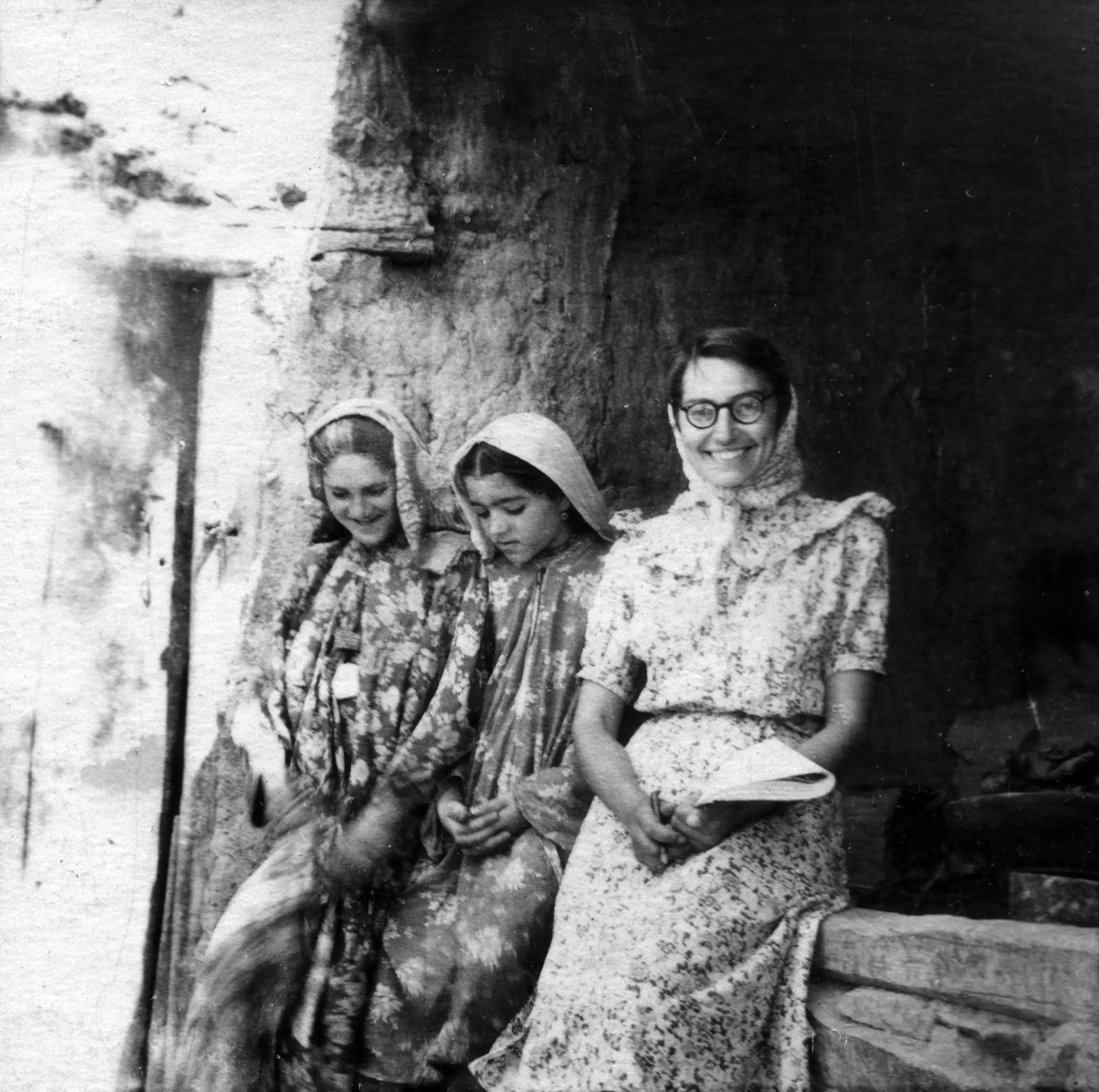

Д. И. Эдельман и девушки-информантки. Кишлак Андарбаг, 1956

У меня была установка, заданная мне Верой Сергеевной: постараться жить в семьях, наблюдать язык «изнутри», с учетом быта, обычаев, верований и прочего, что входит в сферу, которая теперь именуется этнолингвистикой. Так я и поступала, благо у меня уже были знакомые по Вахшской долине и они передавали меня «по эстафете» своим знакомым и родственникам. Так продолжалось на протяжении всех моих поездок в разные годы. Очень приятно было услышать в очередной раз: «А, сестра, ты пришла!» Я с самого начала старалась говорить по-язгулямски и очень радовалась, когда меня поправляли или смеялись, на таджикский переходила только при необходимости.

Гулчехра Туробова, хозяйка дома и основной информант. Кишлак Андарбаг, 1956

В 1956 году автомобильная дорога была только до устья долины Юздом (Язгулям), позже ее пробили до нижнего кишлака — Мотрауна, в более поздние годы дорога прошла еще выше по долине. Но в тот мой первый приезд, добравшись на попутном грузовике до устья долины, дальше к Мотрауну я должна была идти пешком с рюкзаком и чемоданом, где главным ценным весом были: спальный мешок, запас толстых тетрадей, карандашей и перочинный ножик. Мне помог попутчик, он же привел меня в Мотрауне в дом своей родственницы, как оказалось, матери уже знакомого мне паренька. На следующее утро я пошла вверх по долине в кишлак Андарбаг, с добровольным провожатым и его осликом, на которого нагрузили мой скарб. Дальше в тот год я передвигалась между кишлаками вверх и вниз по долине по тропам: то по нижней тропе, по которой ходят люди и скот, то по верхней, по которой могут пройти только люди (овец берут на плечи). Ходила с попутчиками, которые помогали — иногда даже просто советами. Например, однажды мы шли в верхней части долины по тропе, с одной стороны которой была вертикальная скала, с другой — пропасть с бурлящей рекой. Шли гуськом по узкому карнизу, мне велели спиной прижаться к скале, двигаться бочком и (ради Бога!) не смотреть вниз. Я попыталась повернуться спиной к пропасти, чтобы не видеть бешеного потока внизу, но шедший позади мужчина буквально заорал: «Повернись!», а потом, когда мы миновали эту часть пути, популярно объяснил, где именно у человека находится центр тяжести, который может перевесить.

Через несколько лет часть той скалы взорвали, и на месте узкого карниза теперь автомобильная дорога.

Мостик и тропа на той стороне — основной путь из кишлака Андарбаг в кишлак Джамаг, 1956

(мостик — два тонких ствола дерева с положенными сверху палками и досками, покачивался в такт шагам, перила не были предусмотрены, река бурная)

Д. И. Эдельман, за ее спиной та же тропа, но ведущая обратно, из Джамага в Андарбаг (по тропе уходит человек)

Окраина кишлака Джамаг, 1959

Язгулям 50‑х годов представлял собой особый мир. В то время это было самое изолированное ущелье на Западном Памире. До того, как в конце 20-х годов по Западному Памиру пробили дорогу для машин, попасть в Язгулям можно было из соседних долин через перевалы или по оврингу (искусственному карнизу), только два месяца в году. Поэтому там долгое время сохранялась относительная изолированность и замкнутость общества. Даже в 50‑е годы, после переезда в Вахшскую долину и обратно, чувствовалась оторванность язгулямцев от внешнего мира и обособленность даже от других памирцев (отчасти усугубленная религиозным отличием).

Меня поразило сохранение в народе самобытной картины мира. Там были живы остатки древнейших верований, включая индоевропейские, с которыми боролся еще Заратуштра (Зороастр), затем боролся официальный ислам (в разных его течениях), а еще позднее боролся «воинствующий атеизм», поскольку мужчины при должностях были еще и официально коммунистами и презирали «бабьи сказки» и «пережитки». Но мир, в котором жили в то время обычные язгулямцы, особенно женщины, это был мир Страны Берендеев.

Они, по их представлениям, жили в мире, где, кроме людей и животных, обитали еще и те, кого они собирательно называли «Великие», то есть дэвы, пери, драконы и прочие персонажи, которые у нас принято называть «потусторонними». Для язгулямцев (во всяком случае, тогда) они не были потусторонними и не были однозначно «злыми духами» или «нечистью» — эти персонажи были сверхестественными, при этом они, как и античные боги, могли иметь положительное и отрицательное влияние на жизнь человека в разных ситуациях, хотя общение с ними было небезопасно и требовало осторожности.

Дэвы не были однозначно злыми духами, злыми великанами и т. д., как в исламской традиции или в сказках с «бродячими» сюжетами. Был персонаж Деви Сафед, букв. Белый Дэв или Белая Дэв. Белая Дэв — светлая женщина в белом, покровительница прях. Она приходила ночью, в пятницу, пряла свою пряжу. Желательно было оставить ей кусок лепешки, молоко. Входить к ней было нельзя, но если какая-нибудь женщина утром найдет кусочек ее пряжи, то станет очень искусной пряхой (в какой-то мере это аналог христианской Параскевы-Пятницы). Был и Белый Дэв — Хозяин мельницы. Словом, это были сущности, связанные с белым. Они могли помогать людям, но при этом если увидишь в безлюдном очень белого барашка или кусок белой ваты и т. п., — держись подальше. В отдельных рассказах и сказках дэвы даже женились на женщинах и имели с ними детей. Иными словами, здесь сохранялись элементы поклонения индоевропейским Daiwa и Daiwi — Богу и Богине, и борьба Заратуштры с этими культами не победила их на Памире, как и в других «окраинных» регионах иранского мира.

Пери, по рассказам язгулямцев, были мужского и женского пола, очень красивые. Вступали в любовные отношения, в браки с людьми. В кишлаке Андарбаг на краю села за большим валуном (мне его показывали) жила пери: днем ее не было видно, а ночью она ставила колыбель на валун и качала там своего ребенка. Рассказывали об охотнике, который набрел на пери, она хотела угостить его молоком, стала доить горную козочку, но собака охотника прыгнула, испугала козочку, разлила молоко, пери рассердилась на охотника, сказала, что он, придя в кишлак, превратится в камень. Так и вышло. Этот камень мне тоже показывали.

Даже драконы, по язгулямской легенде, хотя и были огромными, страшными, но не всегда злыми. Они были лучше, добрее к людям, чем те, к которым привязаны змееборческие сюжеты Ближнего Востока.

Сохранялись некоторые обычаи и обряды, уходящие, возможно, к шаманизму. Так, почитались деревья (например, одно дерево за кишлаком Джамаг перед перевалом, на которое надо было повесить оторванную от одежды тряпочку, чтобы благополучно пройти перевал), большие валуны, почитались огонь и домашний очаг и др. Я застала еще обычай погребальных танцев с пением-причитанием, с особой мелодией, ритмом, жестами, рисунком танца, отличными от обычных танцев. Записать не могла — не разрешали. Даже текст причитания я смогла записать не полностью. Меня схватили за руку: нельзя! Если умирал кто-то, а в тот же день в кишлаке рождался ребенок, надо было покойнику подложить местную куклу, чтобы он не «потянул» за собой ребенка (местные куклы были особые, из палочек и тряпок, с одним глазом, вышитым посреди лица). При похоронах можно было подложить покойнику желтые цветы, чтобы он «там» передал их близкому человеку того, кто эти цветы положил. Чтобы вызвать дождь, окунали в реку череп козла и т. п.

Наблюдала и проявления более «новых» верований, пришедших с исламом. Например, при мне молодая женщина родила ребенка, поэтому надо было срочно положить ей под подушку что-нибудь железное, чтобы не пришла Алмасты — демоническое существо женского пола, которое вредит роженицам и новорожденным, но боится железа. Ни у кого ничего подходящего не было, и в спешке ухватили мой перочинный ножик. Пришлось потом несколько дней просить посторонних поточить мои карандаши, пока не прошел опасный срок.

Я уже писала о том, что мне в Язгуляме рассказали легенду: Александр Македонский был ранен в устье долины Язгулям, потом прошел вверх по долине, по дороге искупался и затем умер в верховьях Язгуляма, там же и похоронен. И каждый год во время этих событий вода в реке Згамендж (главная река долины Язгулям) становится красной от его крови. Легенда явно литературная, но перенесенная на местные реалии.

Неожиданным для меня стало восприятие людьми времени, срока. Не часами и минутами, а периодами дня. Эти периоды имели свои названия и измерялись по месту солнца на небе. Что такое часы (как механизм), знали не все. Когда начался учебный год и дети пришли в школу, я спросила, как они определили, когда надо быть в школе. Они ответили: «Вот когда солнце было на том гребне вон той горы, мы пошли. Пришли, а учителя еще нет. Мы поиграли немножко, а потом он пришел и стали заниматься».

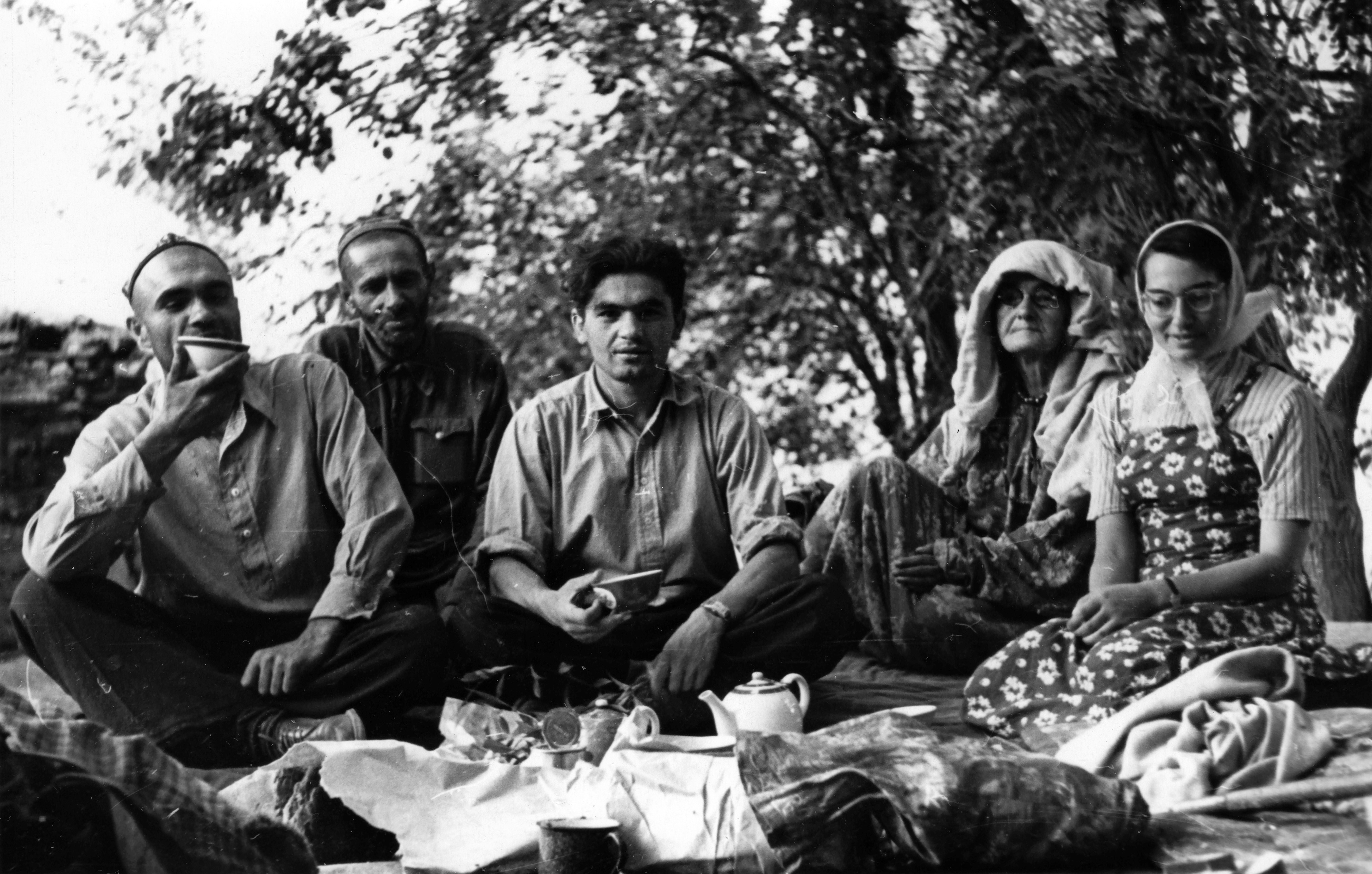

Летний помост во дворе дома учителя Мусо Махмадуллоева

Слева направо: зав. библиотекой Файоз Шолинов (с пиалой), его друг (имя неизвестно), Мусо Махмадуллоев, его мать Зебинисо Давлатова, Д. И. Эдельман

Кишлак Джамаг, 1959

Первые же записи 1955–1956 гг. показали, каким удивительным оказался язгулямский язык. Он отличался от шугнанского. В нем сохранились остатки эргативообразных конструкций предложения, вигезимальный счет в быту. Что-то странное было с категорией рода — потом уже стало ясно, что здесь праиранская категория рода наслоилась на субстратную категорию семантических классов, причем не так, как в шугнанском. Это и многое другое выявилось потом, при обработке многолетних записей.

Язгулямский язык не отпускает меня до сих пор. В 90‑е — начале 2000‑х годов мы с моим бывшим учеником, для которого этот язык родной, перевели на язгулямский фрагменты Евангелия от Луки для Института перевода Библии, а в 2018–2019 гг. я по просьбе памирской общественной образовательной организации «Нур» («Свет») разработала язгулямский алфавит на основе кириллицы, и в 2019 г. на нем уже были изданы четыре детские книжки с картинками, в публикации которых вместе со мной приняли самое непосредственное участие Л. Р. Додыхудоева и мой бывший аспирант А. М. Алиев.

Л. Р. Додыхудоева читает доклад Д. И. Эдельман «О разработке алфавита для язгулямского языка»

Международная конференция «Лингвистический форум 2019: Коренные языки России и мира»