(вернуться к разделу «История подразделений»)

Очерк подготовлен в 2020 г.

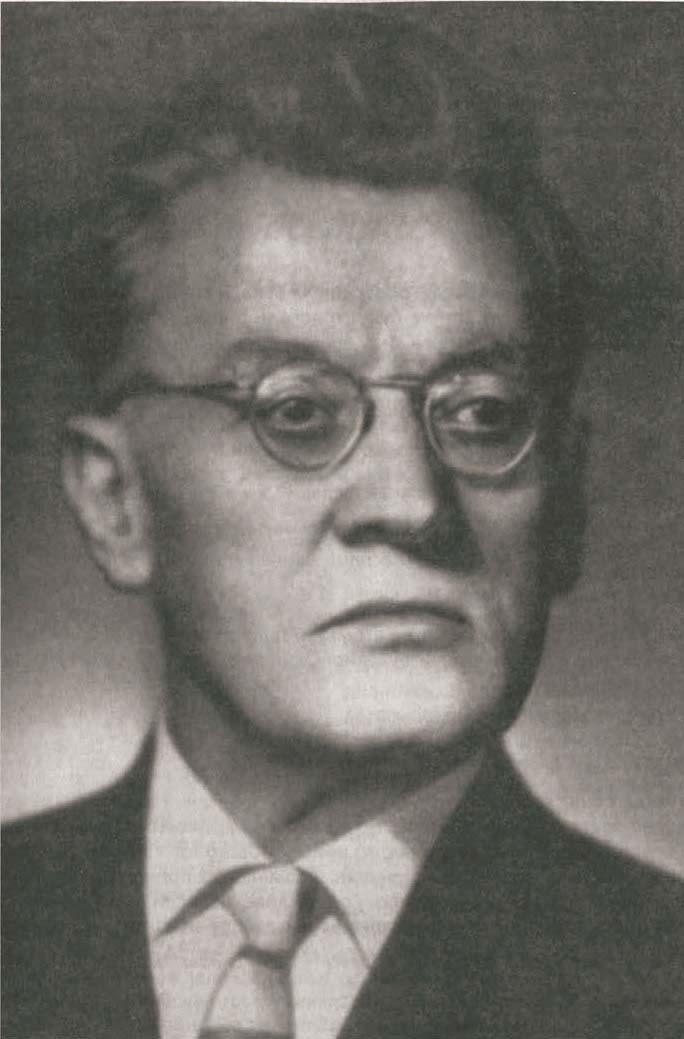

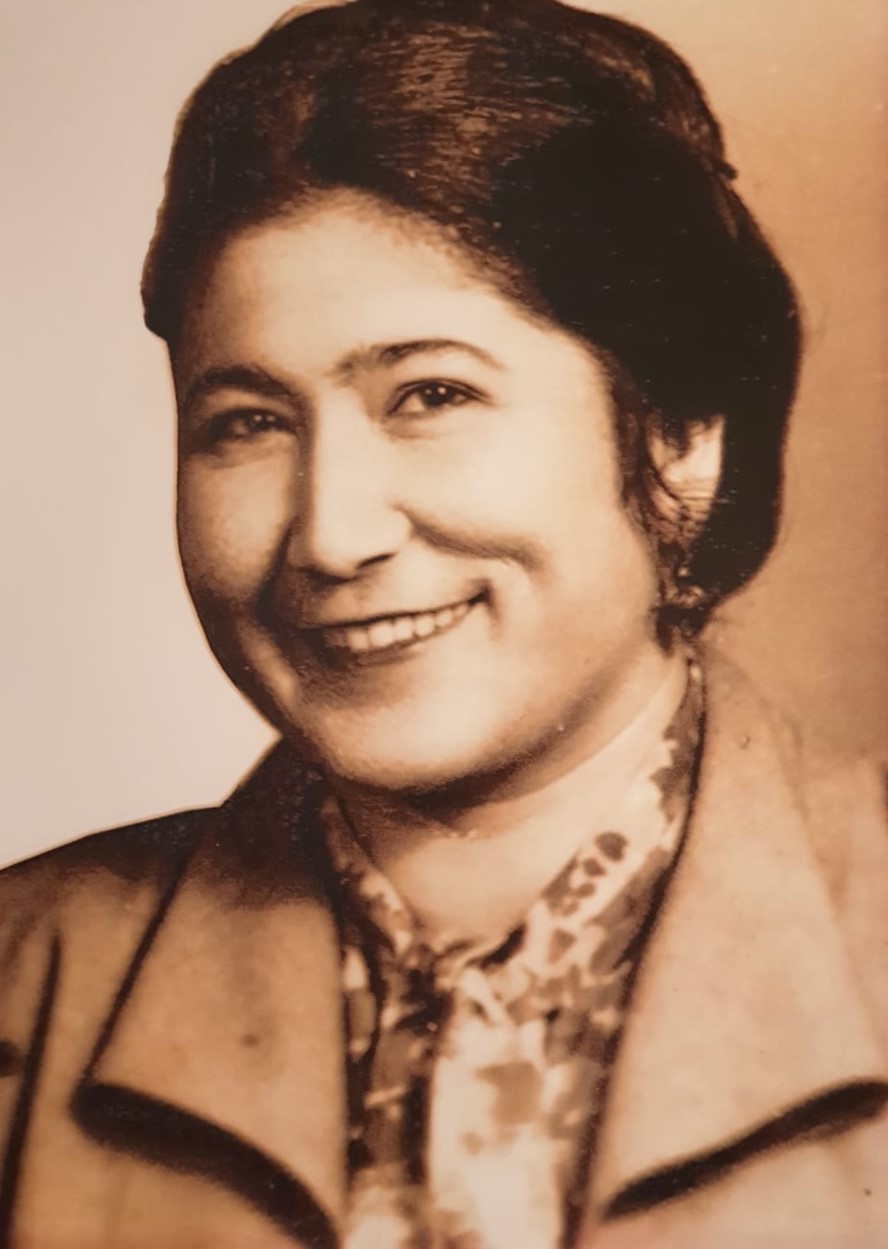

Ключевые фигуры и создатели московской иранистической школы – ученые мирового класса Василий Иванович Абаев (1900-2001) и Вера Сергеевна Расторгуева (1912-2005) – они были выпускниками Ленинградского Университета – с момента образования Института языкознания АН СССР в 1950 г. – работали в составе объединенного Сектора кавказских и иранских языков. В.С.Расторгуева стала фактическим организатором отдельного Сектора иранских языков и руководила им бессменно в течение 30 лет, с 1958 по 1988 г. Она передала полномочия своему ученику Валентину Александровичу Ефимову (1933-2007), также иранисту международной известности.

В. И. Абаев

Кадровый состав Сектора иранских языков включал научных сотрудников, работавших в Институте. Они были носителями разных иранских языков. Кроме В.И.Абаева, носителем осетинского языка был его бывший аспирант М.И.Исаев. Носителем курдского-курманджи был Ч.Х.Бакаев. Носителем таджикского языка – ученица В.С.Расторгуевой таджичка А.Олимова/ Керимова. Еще одна выпускница Ленинградского Университета Т.Н.Пахалина занималась изучением памирских языков. Ученица проф. Б.В.Миллера, окончившая МГУ, Л.А.Пирейко исследовала талышский язык. Памирским, язгулямским языком занималась ученица В.С.Расторгуевой Д.И.Эдельман (из МГУ). Несколько позже сектор пополнили ученики В.С.Расторгуевой из МГУ и ее аспиранты В.А.Ефимов (обследовал малые иранские языки Афганистана и Пакистана парачи, ормури и хазара) и Е.К.Молчанова (средние и новые западноиранские языки). Еще позже стала аспиранткой В.И.Абаева, а затем сотрудницей сектора С.П.Виноградова (язык Авесты и древнеперсидский) – из МГУ. Прошел аспирантуру у В.С.Расторгуевой и стал сотрудником сектора В.В.Мошкало из МГУ (белуджский язык). Следующий этап пополнения сектора – ученики учеников В.С.Расторгуевой: ученица Д.И.Эдельман и потомственная иранистка Л.Р.Додыхудоева (памирский, шугнанский язык).

Как строилась работа Сектора иранских языков? В.С.Расторгуева и В.И.Абаев разработали перспективный план. Согласно ему, сначала шли описательные исследования и обновлялись принципы классификации иранских языков и диалектов. Это была большая общая тема «Исследования малоизученных иранских языков». Сама В.С.Расторгуева пристально занималась таджикской диалектологией, в том числе сравнительной. Из этих исследований выросла ее собственная докторская диссертация «Исследования по таджикской диалектологии» (1964); она же заложила основы диалектологической школы в Таджикистане. В 1978 г. В.С.Расторгуева была удостоена звания «Заслуженный деятель науки Республики Таджикистан». Написанные ею ранее «Краткий очерк грамматики персидского языка» (для «Персидско-русского словаря» Б.В.Миллера -1950 г.) и «Краткий очерк грамматики таджикского языка» (для «Таджикско-русского словаря» под ред. Е.Э.Бертельса – 1954 г.) соответственно в 1964 г. и в 1963 г. были переведены на английский язык и опубликованы в журнале IJAL. Они до сих пор считаются эталоном лапидарного описания языка. Ученица В.С.Расторгуевой А.А.Керимова издала монографию «Говор таджиков Бухары» (1959). В 1964 г. В.С.Расторгуева и А.А.Керимова опубликовали монографию «Система таджикского глагола», до сих пор актуальную при изучении глагольной системы этого языка. Сотрудник сектора Ч.Х.Бакаев описывал туркменский и азербайджанский варианты курдского языка. В 1966 г. для серии «Языки народов СССР» В.С.Расторгуева подготовила разделы «Белуджский язык» и «Иранские языки. Введение»; Д.И.Эдельман – раздел «Язгулямский язык». В этом же году В.С.Расторгуева издала монографию «Среднеперсидский язык», которая позже была переведена в Иране на персидский язык; Е.К.Молчановой была защищена кандидатская диссертация на тему «Основные вопросы синтаксиса среднеперсидского языка». Для коллективной монографии «Гилянский язык» (вышла в свет в 1971 г.) В.С.Расторгуевой были написаны разделы «Введение», «Фонетика», «Глагол». Этот список можно продолжить.

А. А. Керимова

В этот же период составлялись словари различных иранских языков, рассматривались вопросы функционирования языков и диалектов, проблемы, связанные с языковыми контактами и двуязычием. Можно вспомнить коллективный доклад «Типы двуязычия у иранских народов Советского Союза» (авторы В.С.Расторгуева, Ч.Х.Бакаев, М.И.Исаев, А.А.Керимова , Л.А.Пирейко) на VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук в Москве в 1964 г.

Описательные исследования, реализовавшиеся в серии монографий и статей, посвященных разным иранским языкам, подготовили следующий этап работы Сектора иранских языков: большие обобщающие труды, освещающие в целом состояние языков иранской семьи и историю этих языков и всей иранской семьи. Этот этап связан с синхронной и исторической типологией, сравнительно-историческими и этимологическими исследованиями. Началом и символом послужил первый том «Историко-этимологического словаря осетинского языка» В.И.Абаева, вышедший в свет в 1958 г. Последующие тома были опубликованы в 1973, 1979, 1989 гг. Здесь надо еще упомянуть монографии Л.А. Пирейко «Основные вопросы эргативности на материале индоиранских языков» (1968) и Д.И. Эдельман «Основные вопросы лингвистической географии (на материале индоиранских языков)» (1968).

В Секторе, в своей большей части усилиями В.С.Расторгуевой, была проведена роспись имеющихся языковых источников и публикаций, сначала на бумаге, а затем на перфокартах (тогда еще не было компьютеров; сотрудники не имели также возможности выезжать в Иран для полевой работы). Это была предварительная работа для создания двухтомного капитального колллективного труда «Опыт историко-типологического исследования иранских языков» (1975), а затем и фундаментальной серии «Основы иранского языкознания».

В двухтомнике «Опыт историко-типологического изучения иранских языков» тщательно разработаны синхронные типологические особенности каждого отдельного иранского языка и проведены наблюдения над путями трансформации относительно единой древней иранской системы в различные более поздние системы конкретных языков. Особенно ценно, что наблюдения проведены не только над изменениями в структурном плане, но и в плане содержательной стороны грамматических форм и категорий, что относится уже к сфере историко-семантической типологии. Эта сторона исследования стимулировала впоследствии дальнейшие разработки в области семантики и ее трансформации в разных иранских языках.

Первый том названного труда посвящен динамике структурной типологии иранских языков от древних к современным. Второй том – подробному рассмотрению истории конкретных грамматических категорий имени и глагола с учетом также трансформаций определенных содержательных элементов, лежащих в основе данных грамматических категорий. Том первый содержит теоретические исследования Д.И.Эдельман «Эволюция фонологического типа» и В.С.Расторгуевой «Вопросы общей эволюции морфологического типа». Том второй состоит из двух разделов: раздел I «Грамматические категории именных частей речи», куда входят главы «Категория рода» (В.А.Ефимов), «Категория падежа» (А.А.Керимова, В.С.Расторгуева), «Категория числа» (Е.К.Молчанова). Раздел II «Грамматические категории глагола» с главами «Категория лица», «Категория залога» (Л.А.Пирейко), «Категории времени и вида», «Категория наклонения» (Д.И.Эдельман), «Категория рода у глагола» (В.А.Ефимов).

С учетом этих разработок было позже (1997-2000 гг.) осуществлено типологически ориентированное описание конкретных иранских языков в трех томах серии «Языки мира».

Историко-типологическое изучение иранских языков продолжается и сейчас и имеет большие перспективы в будущем. Установлено, что типологические изменения в иранских языках могут иметь причиной с одной стороны внутриязыковые системные процессы, стимулированные изменениями в самой языковой структуре, а с другой стороны, - процессы, связанные с содержательной стороной языка, с типологией семантических сдвигов, воздействующей на языковую структуру либо непосредственно, либо через посредство лексики и синтаксиса на морфологию. Кроме того, отмечаются элементы внешнего воздействия на иранские языки в ходе разновременных и разнотипных контактов.

С конца 60-х гг. XX в. в Секторе иранских языков началась работа над «Основами иранского языкознания». К этому времени многое кардинально изменилось в иранистике и в индоевропеистике в целом, а также в теории и методике лингвистических исследований разных направлений. Учет новых разработок позволил по-новому рассмотреть и уточнить генетические отношения иранских языков, реконструкцию праиранской системы, а также принципы описания истории конкретных языков, живых и вымерших. «Основы иранского языкознания» были задуманы как исследование всех известных к концу XX в. иранских языков и диалектов в синхронном и сравнительно-историческом аспектах, выполненное на современном (для этого периода) уровне. Эта задача практически была выполнена. В смысле объема привлеченного материала и по характеру исследования «Основы иранского языкознания» явились качественно новым этапом в иранистике.

Фундаментальный труд «Основы иранского языкознания» состоит из 7 томов. В первом томе «Древнеиранские языки» (1979), помимо разделов, посвященных языку Авесты, древнеперсидскому, скифо-сарматским наречиям, имеется «Предисловие», где сформулированы задачи и принципы всего труда и написанное И.М.Оранским (Ленинград) «Введение», в котором дано определение понятия «иранские языки», показаны их отношения к другим индоевропейским языкам, периодизация их истории, генетическая классификация, контакты с другими языками и между собой и.т.д. Том второй «Среднеиранские языки» (1981) посвящен вымершим, но не-древним языкам западной и восточной групп (среднеперсидскому, парфянскому, хотаносакскому, бактрийскому, согдийскому). Тома III – VI – живым иранским языкам и диалектам, объединенным уже по генетическому принципу, а именно: том III «Западная группа, прикаспийские языки» (1982); том IV «Восточноиранские языки» (1987). Том V из-за обилия материала был разбит на две книги: т. V «Северо-западная группа I» (1991) и т. VI «Северо-западная группа II» (1997). Том VII «Среднеиранские и новоиранские языки» (2008) включает вымершие и живые языки обеих генетических групп, по разным причинам не отраженные в предыдущих книгах. Последний том -«Указатель» (2010) к семи томам исследования (сост. и отв. ред. дфн проф. В.Б.Иванов).

Описание каждого языка дается в отдельном разделе, все разделы строятся по единому плану. Туда входят: 1) внешние сведения: место распространения (для вымерших языков – время существования), контакты, основные памятники, письменность, история изучения, источники материала; 2) лингвистическая характеристика: а) синхронное состояние языка: фонетико-фонологический и грамматический строй, краткие сведения о лексике – исконной и заимствованной; б) сведения об истории языка (происхождение фонем из древних прототипов, история парадигм и т.п.). Материал приводится в Международной иранистической транскрипции.

Работа создана большим авторским коллективом ведущих специалистов в области иранского языкознания, в основном, сотрудниками Сектора иранских языков Института языкознания под руководством проф. В.С.Расторгуевой. Участвовали также ведущие ученые Института востоковедения и университетов: Ленинградского, Московского и Таджикского. Публикация томов осуществлялась редакционной коллегией: В.И.Абаев, М.Н.Боголюбов, В.С.Расторгуева (она же отв. ред. с I по V том); в VI томе та же редколлегия, отв. ред. В.А.Ефимов. Редколлегия VII тома: М.Н.Боголюбов, В.А.Ефимов, Д.И.Эдельман, отв. ред. В.А.Ефимов. Очень велика роль академика М.Н.Боголюбова (1918-2010) как редактора «Основ».

Следует сказать о новых задачах и проблемах, связанных с исследованием синхронного состояния и истории иранских языков, а также с историей и современной жизнью ираноязычных народов.

Часть таких проблем носит чисто лингвистический характер, например, работа над вновь собранными материалами, над синхронными описаниями все новых живых языков и диалектов, разработка сравнительно-исторических исследований обобщающего характера, работа над этимологическими словарями, выработка методики более детальной реконструкции процессов истории бесписьменных языков и др.

Поэтому одновременно с подготовкой «Основ» проводились (и частично опубликованы) обобщающие сравнительно-исторические исследования двух основных генетических групп иранских языков: 1) западной (монография В.С.Расторгуевой «Сравнительно-историческая грамматика западноиранских языков. Фонология» (1990). Работа Е.К.Молчановой по западноиранской именной морфологии опубликована в виде больших статей в разных изданиях, например, «О категории рода в северо-западных иранских языках» (2000), «Эволюция падежа в новоиранских языках западной группы» (2007) и др.

и 2) восточной – работы Д.И.Эдельман: «Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Фонология» (1986), «Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Морфология. Элементы синтаксиса» (1990), «Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Лексика» (2009).

Создавались этимологические словари отдельных иранских языков и семьи в целом. К настоящему моменту опубликовано 5 томов (т. 6 находится в печати) «Этимологического словаря иранских языков». Из них три первых тома изданы В.С.Расторгуевой и Д.И.Эдельман совместно, последующие издаются Д.И.Эдельман.

Слева направо: Д. И. Эдельман, В. А. Ефимов, А. А. Керимова, В. С. Расторгуева, Ч. Х. Бакаев, Е. К. Молчанова, М. И. Исаев

Ранее, в рамках работы В.С. Расторгуевой «Очерки по таджикской диалектологии» был издан «Таджикско-русский диалектный словарь» (1963); за ним последовали: «Сарыкольско-русский словарь» (Пахалина 1971), «Ваханский язык (с образцами текстов и словарем» (Пахалина 1975), «Язгулямско-русский словарь» (Эдельман 1971), «Талышско-русский словарь» (Пирейко 1986), «Гилянско-русский словарь» (Керимова, Мамед-заде, Расторгуева 1974). Были созданы электронные словари и базы данных «Сравнительный словарь шугнано-рушанской группы языков» (электронная база данных) (Додыхудоева, Юсуфбеков, Мирзоев 2001), «Словарь ключевой этнокультурной лексики (материальной и духовной) таджикских диалектов Бадахшана» (Додыхудоева 2005), а также электронные «Гилянско-русский словарь» и «Мазандеранско-русский словарь» (Додыхудоева, Иванов 2016).

Исследовались внешние связи и контакты иранских языков, в частности, «Иранские и славянские языки. Исторические отношения» (Эдельман, 2002).

Рассматривались контакты малых иранских языков с крупными престижными («О влиянии персидского языка на другие иранские языки и диалекты», Молчанова, 2005; «О взаимоотношении больших и малых языков в многонациональном государстве», Молчанова, Шарафат, 2010); «Восточноиранская лексика в таджикском языке (Додыхудоева 2007), «Роль языковых и литературных контактов в процессе развития письменной словесности в Горном Бадахшане» (Додыхудоева 2017)).

Интересны в этом плане языки парачи и ормури (исследования В.А. Ефимова), малые бесписьменные островные, мигрировавшие в восточную часть ареала с северо-запада. В них «домиграционные» элементы указывают на их генетическую принадлежность к северо-западной группе, а тесный контакт с восточноиранскими, дардскими и другими языками и многочисленные заимствования и уподобления затемняют исходную картину.

В последнем томе «Основ иранского языкознания: Среднеиранские и новоиранские языки» было дано сравнительно-историческое описание двух редких миноритарных иранских языков Центральной Азии, один из которых уже утрачен и сохранились лишь косвенные данные, а другой находится под угрозой исчезновения («Сангличский язык» (Юсуфбеков, Додыхудоева 2008); «Старованджский язык» (Лашкарбеков 2008)).

Другая часть проблем относится к темам «Язык и общество», «История языка и история народа». Она касается не только лингвистики, но и этнолингвистики, и этнологии и истории народов в целом. Непосредственное отношение к этому имеет феномен малых языков, обязанных своим существованием географической или социальной изоляции говорящих на них этносов. В иранском мире эти последние, как правило, малочисленны и бытуют в труднодоступных регионах и/или в относительно замкнутых религиозных общинах. Языки этих этносов могут сохранять архаизмы, утраченные в других языках, могут развивать собственные инновации – рефлексы древних элементов, отличные от рефлексов в большинстве языков семьи. Показания этих языков позволяют выявить более древнее состояние праязыковой системы, чем то, которое реконструировалось без их учета. Малые языки предоставляют также интересные сведения об ареалах контактирования и о типах лингвистических и этнических контактов, что важно и для социолингвистических, и для этнолингвистических исследований.

Многие малые языки постепенно уходят из употребления, вытесняемые более престижными, крупными языками, или существенно изменяются под их влиянием. Поэтому для иранистов важна их фиксация в их нынешнем состоянии, а также выявление их динамики. В связи с этим особую роль играют электронные словари и базы данных, в которых фиксируется лексика, состав словаря и особенности морфосинтаксиса миноритарных языков, например, «Корпус языка гавруни (зороастрийский дари). Аудио тексты в записи с русским переводом и глоссированием по словарю К. Маздапур (1995) (Иванов, Додыхудоева 2014) и электронный «Гавруни (зороастрийский дари)-русский словарь с включением работ Иванова В.А. (1939), Маздапур К. (1995), Сорушийана С. (1956) (Иванов, Додыхудоева 2015).

Проблема «Язык и религия», точнее «Язык и мировоззрение», связана для иранистики с анклавами, которые сохраняют свои особые языки (язык зороастрийский дари в Иране, татский язык на Северном Кавказе, памирские языки в разных странах Центральной Азии). См. «Язык ритуальной службы у зороастрийцев Ирана» (Додыхудоева, Иванов 2014); «Проблемы этнокультурной идентификации (на материале памирских языков РТ)» (Додыхудоева 2008); «Факторы, чувствительные для самоидентификации памироязычных общин исмаилитов Центральной Азии» (Додыхудоева, Виноградова 2011); « К вопросу о формировании религиозной идентичности (Гаты Заратуштры)» (Виноградова, в печати).

Интересные данные современных языков об этнокультуре выявляются из сферы «речевого этикета». Особенно показательны слова-табу и эвфемизмы, поскольку они дают, с одной стороны лингвистическую информацию о словообразовании и – в диахронии – о случаях вытеснения табуизмами исконных слов. С другой стороны, они же свидетельствуют об элементах этнопсихологии, о семантических ассоциациях (при замене одного слова другим), об условиях существования этноса, о видении мира, которое предписывает определенную систему допущений и запретов. В этой связи можно упомянуть работу «Об истории терминов родства и свойства в иранских языках и диалектах» (Эдельман, Молчанова – в альманахе «Алгебра родства» вып. 17. СПб, 2019), а также «Фрагмент языковой картины мира народов Западного Памира. Ландшафт. Жилище» (Додыхудоева 2014) и «Словарь материальной и духовной лексики памирских языков» (Додыхудоева , в печати), «Ключевая этнокультурная лексика памирских языков: термины, связанные с мыслительной деятельностью» (Додыхудоева 2009).

К юбилею Института в 2020

О резонансе фундаментальных трудов Сектора в отечественной и мировой иранистике. О существенности вклада Василия Ивановича Абаева в теоретическое языкознание см. В.М. Алпатов «Василий Иванович Абаев – теоретик языкознания» // Известия СОИГСИ (Языкознание и литературоведение) 10 (49) 2013, с. 3-8; и др. публикации В. М. Алпатова по теме). Необходимо указать также на вклад В. И. Абаева в формирование ряда теоретических представлений ареальной лингвистики. Здесь краеугольным стало понятие «языкового субстрата», в отстаивании которого в ходе острой полемики середины 50-х гг. 20-го в. в научных кругах советских языковедов, ключевую роль сыграл именно Василий Иванович Абаев (См.: Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР, 1956, т. IX; Абаев В. И. «О языковом субстрате» и др. «Историко-этимологический словарь осетинского языка» В.И. Абаева приобрел широчайшую популярность, его краеугольные постулаты и понятия вошли в кровь и плоть исследователей, даже не знакомых с его теоретическими работами.

В.И. Абаев стал действительным членом Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии (1966), член-корреспондентом Финно-Угорского общества в Хельсинки (1973), заслуженным деятелем науки РСФСР, а также Грузинской ССР (1981). Лауреатом Государственной премии СССР (1981). Дважды лауреатом премии им. К. Хетагурова, первым лауреатом Государственной премии им. К. Л. Хетагурова Северной Осетии (1964). Был дважды награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2000) и IV степени (1995), Орденом Трудового Красного Знамени. В 2002 году Указом Президента РСО имя В. И. Абаева присвоено Северо-Осетинскому институту гуманитарных и социальных исследований ВНЦ РАН.

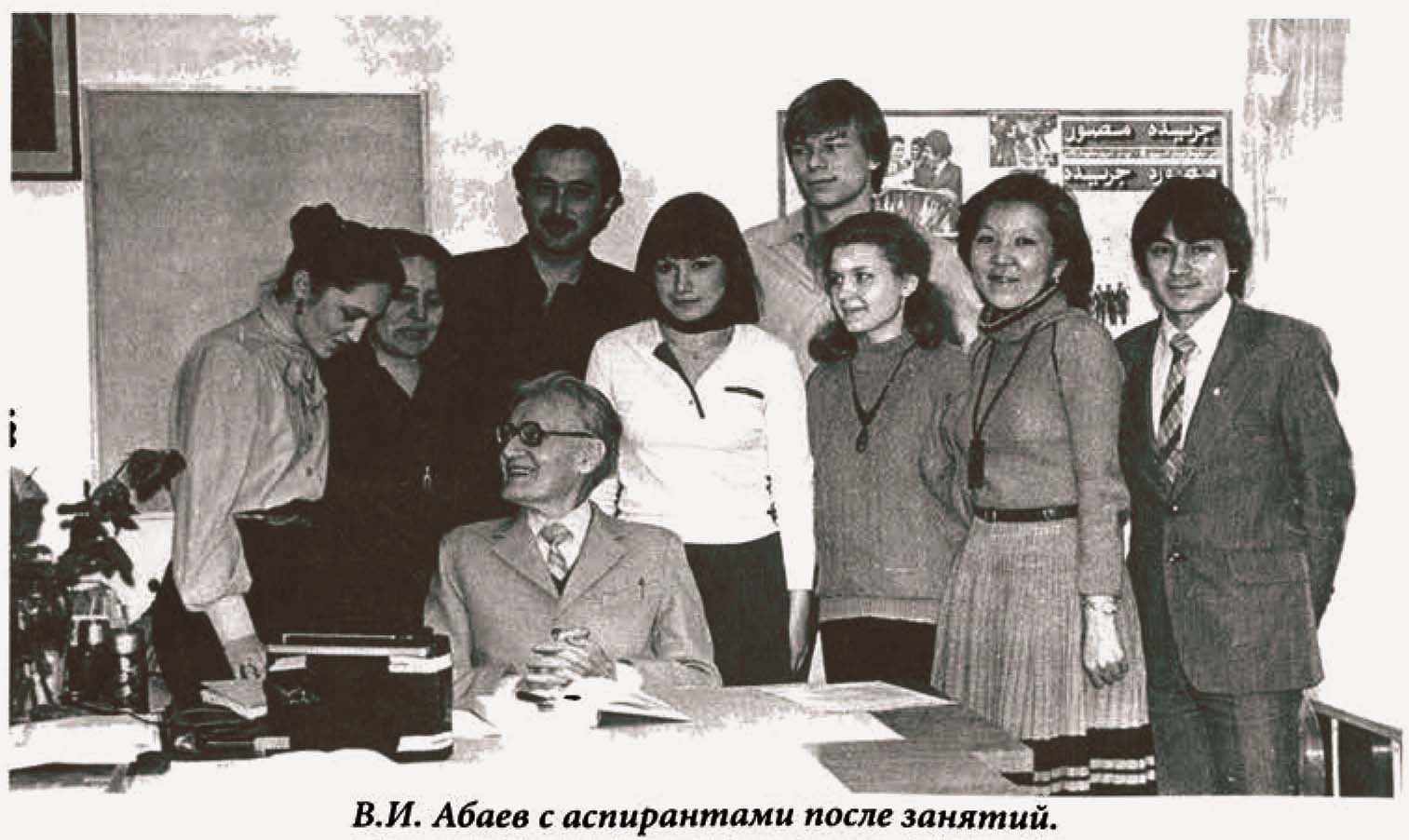

В. И. Абаев с сотрудниками сектора иранских языков

Резонанс получили исследования курдского языка, проведенные сотрудником Сектора Ч.Х. Бакаевым (Бакаев Ч.Х. Язык азербайджанских курдов. М., «Наука», 1965; Бакаев Ч.Х. Курдский язык // Языки народов СССР. Т. 1. Индоевропейские языки. М.: «Наука», 1966 и др.). Его бывший аспирант проф. Фарук Омар из Ирака, спустя несколько десятилетий после окончания учебы в Москве, посетил наш сектор и принял участие в семинаре «Памяти курдолога Ч.Х. Бакаева» (7 апреля 2015).

Проф. В.С. Расторгуевой был заложен ряд основополагающих идей для работы как Сектора иранских языков, так и всего Института в целом. Ею были предложены идеи по широкому историко-типологическому анализу иранских языков, реализованные сотрудниками сектора в «Опыте историко-типологического анализа иранских языков» (1975). Подняв эти проблемы, актуальные не только для иранистики, она проложила дорогу ряду институтских трудов по исторической типологии в области грамматики, в частности работам по грамматике германских языков, которые возглавила д.ф.н. М.М. Гухман. Выросшая из ленинградской школы (И.И. Зарубин и др.) московская школа была неразрывно связана с ленинградской, с такими ее представителями как акад. М.Н. Боголюбов и его ученик С.Н.Соколов, проф. В.А. Лившиц, акад. И.М. Стеблин-Каменский, д.ф.н. А.Л. Грюнберг. Они стали авторами отдельных работ в «Основах» и в серии «Языки мира. Иранские языки».

Благодаря широте охвата лингвистического материала иранских языков и диалектов и их глубокому анализу на современном уровне, «Основы иранского языкознания» и связанные с ними другие иранистические отечественные труды получили широкий резонанс в мировых иранистических кругах, их цитировали и цитируют, несмотря на трудность русского языка для иноязычных авторов Европы и Ирана. Например, издатель и редактор «Compendium Linguarum Iranicarum» (1989) Р. Шмит во «Введении» к этому изданию приводит тома I-IV «Основ» (т.е. те тома, которые успели выйти к этому моменту) в списке «Основная литература». См. там же многочисленные ссылки, например, на разделы «Основ», посвященные среднеперсидскому и парфянскому языкам (CLI, автор В. Зундерманн) и т. д. В монографии «История иранских языков» (Tarikh-e zabanha-ye irani), изданной на персидском языке в январе 2009 г. в Японии, в Осаке, ее автор, профессор Тегеранского университета д-р Хасан Резаи Багбиди упоминает раздел «Основ», посвященный парфянскому языку (авторы В.С.Расторгуева и Е. К. Молчанова) и раздел о согдийском языке, опубликованный в серии «Языки мира», в томе «Иранские языки. III. Восточноиранские языки». М., 2000 (автор С.П. Виноградова); см. также: Wendtland A. The Position of the Pamir Languages within East Iranian //Orientalia Suecana LVIII (2009) pp. 172–188). О значении исследований по малоизвестным языкам свидетельствует перевод на английский язык труда В.А. Ефимова «Язык ормури в синхронном и историческом освещении». М, 1986.) – V.A. Efimov. The Ormuri Language in Past and Present / Tr. J.L.G. Baart (Islamabad, 2011)).

В Иране высказывалось намерение и были предприняты некоторые шаги по переводу капитальных трудов Сектора на персидский язык. Переведено несколько статей по малым иранским языкам (кумзари, курдшули, башкарди), написанных авторами «Основ» (соответственно Е.К.Молчановой, А.А.Керимовой, В.В.Мошкало). В России они опубликованы в серии «Языки мира», в томе «Иранские языки. I. Юго-западные иранские языки». М., 1997, а в Иране – в издании «Диалектология» (за 2004 г.). Надо сказать, что серия «Языки мира», в том числе три тома, посвященные иранским языкам, издавалась параллельно с последними томами «Основ», и в этих трех томах авторы, в основном, были те же, что и в «Основах». Подготовлено и переведено на персидский язык краткое изложение монографии Е.К.Молчановой «Сивенди в синхронном и историческом освещении» (в издании «Диалектология» за 2004 г.) — одноименный раздел имеется в «Основах» («Новоиранские языки: северо-западная группа. II»). Работа Д.И.Эдельман «Иранские и славянские языки (исторические отношения)» (М., 2002) является очень привлекательной для иранцев. Части ее переведены на таджикский язык. Она также цитируется в обширной статье научного сотрудника Академии персидского языка и литературы Лейлы Асгари «Персидские заимствования в русском языке» (опубликована в журнале «Name-ye Farhangestan», dowre-ye 8, № 1. Teheran, 1385/2006). В этом же журнале («Name-ye Farhangestan», dowre-ye 5, № 2. Teheran, 1380/2001) опубликован перевод на персидский язык раздела Е.К.Молчановой «Ларские говоры»; с привлечением ее же публикаций в «Основах» и в «Языках мира», обсуждались проблемы ларского языка и велась полемика вокруг них в тегеранском журнале «Языкознание». В 2009 г. Е.К.Молчанова была приглашена как почетный гость на международную конференцию, посвященную Ларестану (в иранском городе Лар), а в 2010 г. сотрудники Сектора иранских языков (Е.К.Молчанова, Л.Р.Додыхудоева и В.Б.Иванов из ИСАА МГУ) участвовали с докладами в Международном Конгрессе в г. Семнан (Иран), посвященном иранским языкам и диалектам, бытующим в пустынном регионе страны.

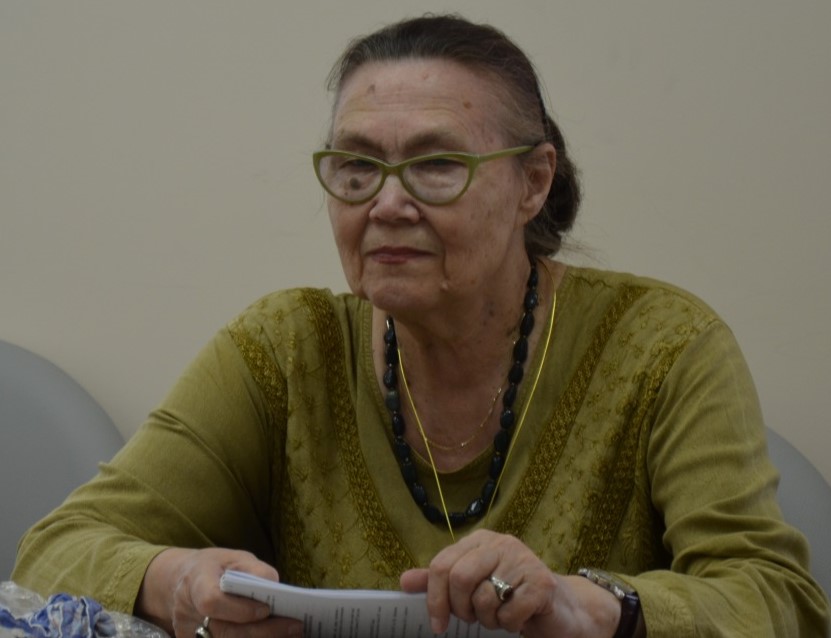

1-я и 2-я слева — Л. Р. Додыхудоева и Е. К. Молчанова

Очень большим спросом, и в том числе в Иране, в Таджикистане, пользуются вышедшие к настоящему моменту пять томов (том 6 в печати) «Этимологического словаря иранских языков» (о нем см. выше); надо сказать, что базой для этого словаря в значительной степени послужили «Основы иранского языкознания». Нашла широкую аудиторию вышедшая в 2009 г. монография Д.И. Эдельман «Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Лексика».

О престиже сотрудников говорят приглашения к участию в международных работах. Так, монографические описания памирских языков в целом и отдельно шугнанского языка (Эдельман, Додыхудоева) включены издание «The Iranian Languages», вышедшее под редакцией Г. Виндфура (Routledge, 2009), еще одна глава, посвященная контактам таджикского и памирских языков, планируется в издании “Tajik linguistics handbook” (Додыхудоева, Oxford 2021).

Уже упоминалось, что В.С. Расторгуева cтала лауреатом Государственной премии Таджикистана имени Абу Али ибн Сино. В.С.Расторгуева, а затем Д.И.Эдельман были награждены таджикским орденом «Дусти» (Дружба). Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 1 февраля 2021 г. Д.И.Эдельман награждена медалью «За безупречный труд и отличие» III степени — за заслуги в сфере науки и многолетний добросовестный труд.

Еще один аспект, связанный с трудами Сектора иранских языков: в рамках международного научного и культурного сотрудничества раньше объектом внимания был преимущественно государственный и литературный персидский язык. А сейчас в эту сферу все больше вовлекаются и другие, не только крупные письменные, но и бесписьменные и малые иранские языки и диалекты (гилянский, мазандеранский, семнанский, талышский, шамерзади, диалекты Центрального Ирана, памирские языки). Сотрудники Сектора интенсивно вовлечены в полевую работу, они вели и ведут полевые исследования в Иране, Таджикистане (в том числе на Памире), в Афганистане, Китае, северных районах Пакистана – Читрале, Гилгите, Хунзе (Л.Р. Додыхудоева, В.Б. Иванов, Б. Лашкарбеков – экспедиции с целью изучения памирских языков; Е.К.Молчанова, В.Б. Иванов, Л.Р. Додыхудоева, С.П. Виноградова — экспедиции в Иран с целью изучения западноиранских языков). В наших планах — дальнейшее обследование бесписьменных и малых иранских языков и диалектов и создание соответствующих баз данных. (В связи с крупными иранскими языками можно упомянуть еще одного автора «Основ» – В.В. Мошкало, который использовал свое достаточно длительное служебное пребывание в Пакистане и Иране для сбора материала по белуджскому языку). В 2018-2020 гг. мы принимаем участие в публикациях иранского журнала «Researches on the Coasts of the Caspian Sea» "Исследования по прикаспийскому ареалу" (на персидском языке). Тегеран, Мирмах, а также входим в состав научной редколлегии журнала (Е.К.Молчанова, Л.Р.Додыхудоева, В.Б.Иванов).

С. П. Виноградова в 2007 г.

В сборнике «Памяти В.С.Расторгуевой» (М., 2007 г. ) приняли участие три иранских автора, а также таджикские и памирские исследователи; в сборнике «К 100-летию В.С.Расторгуевой» - три автора из Таджикистана и один – из Ирана.

Мы поддерживаем научные контакты с Академией персидского языка и литературы, с тегеранским Университетом и другими научными и учебными центрами Ирана, с мазандеранским Универститетом г. Баболь. А также с ВУЗами и академическими учреждениями Таджикистана: с Институтом языка и литературы им. А. Рудаки АН Республики Таджикистан, с Таджикским национальным университетом, с Российско-таджикским (славянским) университетом в Душанбе, Таджикским государственным институтом языков имени С. Улугзода, с Таджикским государственным педагогическим университетом им. С. Айни в Душанбе, Хорогским государственным университетом и Университетом Центральной Азии в РТ, а также с Институтом языка и литературы им. А. Рудаки АН Республики Таджикистан, с Институтом истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ в Душанбе, с Центром письменного наследия АН РТ в Душанбе, с Институтом гуманитарных наук Горно-Бадахшанской автономной области (Таджикистан), которым до 2018 руководил Ш.П. Юсуфбеков – бывший аспирант и докторант Д.И. Эдельман.

В секторе с аспирантами, 2014 г.

Мы поддерживаем контакты также с посольствами Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран в Москве, Россия.

Сектором заключены соглашения с Тегеранским университетом, Иран, о создании международного исследовательского центра по оказанию консультаций и обмену книгами (предст. Ирана г-н Мусави, май 2015), «Обществом по изучению мазандеранского языка и культуры», журналом «Барфоруш» о создании международной исследовательской группы (предст. Ирана г-н Йаздан-Панах; май 2015). Меморандум о взаимопонимании и о научно-исследовательском сотрудничестве (МоВ) подписан с Университетом Алламе Табатабаи (ATU), Иран (предст. Ирана преподаватель кафедры русского языка д-р Марьям Шафаги. 18 апреля 2015), а также с Институтом по изучению Азиатской цивилизации Таксила при Исламабадском университете, Пакистан (2011). Проводятся встречи и поддерживаются контакты с Центром изучения древнего иранского наследия и иранских языков «Йадегаре бастан» (Тегеран, Иран, 2015); с руководителем Центра русского языка в Таджикистане дфн проф. М.Б. Нагзибековой обсуждены перспективы и возможности сотрудничества и выполнения совместных проектов (10 ноября 2015).

В секторе иранских языков в 2015 г. Слева стоит В. Б. Иванов. Сидят: Е. K. Молчанова, Л. Р. Додыхудоева, С. П. Виноградова, З. Назарова

По просьбе просветительской организации "Нур" ("Свет") на Памире, которая занимается созданием и развитием письменности и литературы на малых коренных памирских языках, в Секторе был разработан алфавит для одного из языков и на нем были изданы на Памире первые образовательные детские книжки). Руководитель этой организации, сотрудник Сектора Б.Б. Лашкарбеков в 2012–2013 гг. принимал участие в разработке концепции межнациональных отношений в рамках работы Комитета связи с национальными диаспорами Правительства Москвы и Московского дома национальностей. Под эгидой Общественной палаты РФ и Федерации мигрантов Россиии Б.Б. Лашкарбеков участвовал в разработке программы II Международного фестиваля, посвященного «Наврузу», и подготовил авторскую программу по проведению празднования Навруза в Москве на основе таджикских ритуалов и традиций. Совместно с Региональной общественной организацией «Нур» (Москва, Россия) проведена конференция памяти Б.Б. Лашкарбекова (2018) и выпущен сборник «Иранское языкознание» (2020).

Сотрудники Сектора иранских языков принимают участие в ежегодном Форуме преподавателей и исследователей персидского языка, который проводит Посольство Ирана в Москве, а также выступают в качестве экспертов конкурса «Книга года» (Е.К.Молчанова). Две сотрудницы (Д.И.Эдельман и Е.К.Молчанова) удостоены почетного иранского звания «Chehreye mandegar», присуждаемого не-иранским исследователям.

Е. К. Молчанова

В 2019 г. сотрудники Сектора приняли участие в Круглом столе, организованном Посольством Республики Таджикистан в Москве на тему «Таджикский язык вчера, сегодня и завтра». Зав. сектором Е.К.Молчанова выступила с обзором преподавания и исследования таджикского языка в Москве, в МГУ им. М.В.Ломоносова и в Институте языкознания РАН.

В том же году в Секторе был заслушан и обсужден доклад исследователя У. Джайхонова о таджикской военной лексике.

Научные сотрудники Сектора иранских языков традиционно занимались и занимаются подготовкой научных кадров: с большей или меньшей регулярностью читают лекции и проводят семинары в вузах, готовят аспирантов, консультируют соискателей научных степеней, рецензируют статьи, оппонируют диссертации в области иранистики.

Особенно интенсивно велась с середины ХХ века подготовка молодых специалистов в частности для Таджикистана и постоянные консультации всех советских (и не только) специалистов по иранистике. Школу В.С. Расторгуевой прошли (М. Файзов, А. Рустамов, А. Абдунабиев, Б. Бобохонов и др.). До последних дней у нее консультировались такие известные таджикские ученые, как Я.И. Калонтаров, Р.Л. Неменова, Ш. Рустамов, Г. Джураев, А. Гафаров.

Многие из бывших аспирантов, защитив кандидатские и докторские диссертации, подготовили и готовят новые поколения иранистов уже на базе Таджикистана. В 2008 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию аспирант из Ирана. Еще три аспиранта из Ирана, один из Азербайджана и один из Армении работают над диссертациями в настоящее время.

Фундаментальные труды «Историко-этимологический словарь осетинского языка», «Этимологический словарь иранских языков», «Основы иранского языкознания», «Опыт историко-типологического исследования иранских языков», «Иранские языки» и другие труды сотрудников Сектора иранских языков безусловно составляют фундамент для преподавания иранистики и подготовки кадров по этому направлению языкознания. Сказанное также свидетельствует о значимости и актуальности научной и педагогической работы Сектора.