(вернуться к разделу «Воспоминания»)

Джой Иосифовна Эдельман, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора иранских языков

Текст основан на интервью в рамках юбилейного цикла к 70-летию Института языкознания.

В Институте языкознания я начала работать с 1 августа 1958 года — я помню и год, и дату. В 1953 году я закончила кафедру иранской филологии на восточном отделении филологического факультета МГУ и поехала на работу в Таджикистан. В те годы по окончании университета надо было 3 года отработать по распределению или получить «свободное распределение» по медицинским или семейным обстоятельствам. У меня сложилось так, что и личный, и научный интерес и обстоятельства позвали меня в Таджикистан. Еще в начале 1953 меня представили директору Института языка и литературы АН Таджикистана, он набирал молодежь, и он прислал в МГУ, в комиссию по распределению, на меня персональную заявку. Я работала в том Институте с 1 августа (такая у меня любимая дата!) 1953 года (лаборантом, затем м.н.с.) до осени 1957 г.

1953 г. Новый лаборант Отдела языка Института языка и литературы АН Таджикистана, г. Душанбе (тогда Сталинабад)

Когда я вернулась из Таджикистана, то узнала, что Институт языкознания начал делиться на два института: Институт русского языка и Институт языкознания, — и что в Институте языкознания будет организован сектор иранских языков. До этого там был общий сектор кавказских и иранских языков. Я позвонила своему научному руководителю, еще по Университету, Вере Сергеевне Расторгуевой, которая как раз организовывала сектор иранских языков. Кстати, она руководила мной и когда я работала в Таджикистане — мы с ней постоянно переписывались, и она была в курсе всех моих дел. И она меня взяла в институт на работу. 1 августа, когда я пришла, она дала мне первое задание — поскольку сектор только что разделился, часть секторской документации была еще общая. И Вера Сергеевна мне сказала: «Пойдите в кавказский сектор, там сидит такой молодой человек, Георгий Андреевич Климов, у него все наши дела, иранские и кавказские, выберите все документы на сотрудников иранского сектора». Так началась моя работа в секторе.

1954 г. Заседание Отдела языка Института языка и литературы АН Таджикистана (Душанбе), слева Д. И. Эдельман

В то время, когда происходило разделение на два института, часть секторов оставалась в здании на Волхонке, а часть секторов, в том числе иранский сектор, снимала комнаты в грандиозном здании в Китайском проезде1. На первом этаже там находилась почта, и рядом с почтой было несколько комнат, где располагались наш сектор, сектор кавказских языков, сектор финно-угорских языков, сектор общего языкознания и какие-то еще. Часть секторов — сектор германских языков, сектор романских языков, ученый совет — оставались на Волхонке, поэтому мы постоянно курсировали между зданиями. Однако свой коллектив у нас сложился именно в Китайском проезде и потом, когда мы уже перебрались в отдельный флигелек на Волхонке, мы продолжали очень хорошо общаться и сотрудничать. Поскольку институт стал расширяться, набирались новые кадры и было очень много молодежи, моих в то время ровесников. Поэтому наша внутриинститутская обстановка была очень симпатичная — постоянно шел обмен мнениями, обмен билетами в кино и в театр, потом, уже зимой, — обсуждение организации ёлки для детей и так далее, то есть всё было очень живое. Потом были и «капустники», и разные культурные мероприятия — например, иногда Профсоюз давал нам автобус, и мы ездили по городам «Золотого Кольца».

Когда мы уже перебрались во флигелек на Волхонке2, выяснилось, что у нас очень разные подходы к работе — у общеакадемического начальства и нашего институтского начальства. В то время согласно общему городскому правилу, в том числе принятому в Академии наук, институт работал как любое государственное учреждение: ты должен был прийти строго в определенное время, когда начинался рабочий день — например, в 9 или в 10 часов. Около входа в маленькой комнатке висели два шкафчика, в которых были номерки — и нужно было взять свой номерок из одного шкафчика, а мы каждый знали свой номер, и перевесить его в другой шкафчик. Потом раздавался крик нашей вахтерши, она кричала кому-то: «Ты иди давай звонок, а я шкафчики запираю!». Это значит, что если кто-то опоздал на пять минут, — это катастрофа: вы не успели снять свой номерок и перевесить его в этот шкафчик. Вечером же нужно было взять номерок из этого шкафчика и перевесить обратно. Причем шкафчик отпирался только к концу рабочего дня, раньше времени вы уйти не могли. Таков был подход городского начальства.

Потом, правда, здравый смысл возобладал. Но вся эта канцелярщина продолжалась и позже. Когда директором была Виктория Николаевна Ярцева, как-то раз нагрянула комиссия из Президиума Академии наук. Они спросили: а как вы проверяете «библиотечный день» у кандидатов наук? Тогда кандидатам наук давался один «библиотечный день», а докторам — два «библиотечных дня»; все остальные дни были «присутственными» — с девяти и до конца рабочего дня сиди на месте. И вот дама из Президиума спросила: как вы проверяете, что человек в свой «библиотечный день» работает ровно 8 часов? На что Виктория Николаевна сказала: «А мне не нужен такой человек, который работает только 8 часов. Ученый должен работать, может быть, даже 16 часов или 24 часа, но для этого он должен находиться в удобной для работы обстановке. Если это библиотека, то в библиотеке; если это домашняя библиотека, то в домашней библиотеке. Он должен работать в той обстановке, в которой ему удобно работать, а чтобы он работал ровно 8 часов «от и до» — мне такой сотрудник не нужен». В какой-то мере она сумела преодолеть эту тенденцию — потом в нашем институте это сменилось просто правилом «пришел — распишись в журнале», а потом и это было отменено. Результатами работы стали изданные труды, а не отсиженное количество часов. Как выразилась сотрудница нашего сектора Софья Петровна Виноградова, «измерять стали не в стуло-задо-часах, а в количестве и в качестве изданных работ». Вообще Виктория Николаевна иногда формулировала настолько четко и красиво, что это потом оставалось у нас, можно сказать, «в веках». Например, кто-то пожаловался ей, что у него аспирант нерадивый, приходится его тянуть, тащить, дописывать за него. «И главное, зачем я его тащу, ведь он же потом работать не будет — получит свою степень и будет каким-нибудь завкафедрой, а делать ничего не станет». На что Виктория Николаевна сказала: «А не надо тащить слишком сильно аспиранта за уши — потому что уши могут оторваться!».

В научном плане для меня в то время было самым важным то, что я продолжала работать под руководством Веры Сергеевны Расторгуевой. Это был удивительный человек. Она с самого начала организовала работу сектора так, что мы постепенно поднимались выше и выше, как по ступенькам, и в результате к концу 1980-х годов наш сектор стал центром иранистики в Советском Союзе. Все, кто занимался иранистикой, из разных республик приезжали к нам — в аспирантуру, для консультаций; под редактированием и при консультациях с сотрудниками нашего сектора издавались разные работы. Когда сектор только образовался, у нас преобладали описания разных языков, это были просто дескриптивные работы. При этом, пока писались такие описательные работы, шла и большая учеба. Вера Сергеевна всё организовала так, чтобы кроме своих главных тем мы попутно занимались историей иранских языков — у нас проходили лекции и семинары по истории языка: среднеперсидский язык, древнеиранские языки: древнеперсидский, авестийский. Кроме того, поскольку мы ездили в экспедиции и делали записи, Вера Сергеевна совместно с тогдашним заведующим лабораторией фонетики Института русского языка Сергеем Сергеевичем Высотским организовала работу по экспериментальной фонетике — как это делалось в то время. Мы работали с таким большим барабаном, на котором на закопченной бумаге записывались кривые звуковых дорожек, и потом отсчитывали их зубчики. Компьютеров ведь еще не было, и мы всю рутинную работу делали руками, в том числе спектрограммы. Однако мы тем самым приучались работать с фонетикой и фонологией на глубоком уровне. Всегда задавались вопросы: в какой позиции возможен такой-то звук? как он ведет себя по отношению к ударению? Так нас приучали очень тонко наблюдать фонетику каждого языка. И то же в работе с живыми языками происходило с морфологией, с семантикой и со всем прочим. Язык надо было «прощупать» руками, прочувствовать его. Попутно мы осваивали и этнолингвистику, и социолингвистику.

Были у нас в секторе и какие-то неофициальные моменты, которые нас сплачивали. Наш корифей, Василий Иванович Абаев, который был намного старше нас, писал тогда «Историко-этимологический словарь осетинского языка», который был и остается шедевром, которым мы все пользуемся до сих пор3. Он сильно болел, и где-то в 1959–60 году целый год лежал в загородной больнице. Но и лежа в больнице он постоянно работал. Мы каждую неделю по очереди ездили к нему, причем это было так: один везет к нему в больницу ворох книг, а на следующей неделе другой едет с новым ворохом книг, а тот ворох книг везет обратно. Так что мы всё время были в контакте: «Ты отвез то-то и то-то?» — «Нет, не отвез.» — «Значит, я вот это повезу в этот раз, а вот это должен вернуть, потому что библиотека уже требует обратно». Благодаря этому у нас и с библиотекой наладились человеческие контакты, потому что некоторые журналы, которые не рекомендовалось выдавать на дом, мы все-таки возили в больницу к Василию Ивановичу. И Василий Иванович был очень доволен, потому что, даже лежа там в загородной больнице, он не отрывался от сектора.

Еще, конечно, лично для меня важную роль сыграла та первая встреча, когда я только пришла в институт и Вера Сергеевна направила меня раздобыть иранские документы у ученого секретаря кавказского сектора. Секретарем кавказского сектора был Георгий Андреевич Климов, с которым в 1960 году мы поженились.

Так вот, на первом этапе в секторе иранских языков писались дескриптивные работы. Черкес Худоевич Бакаев занимался диалектами курдского языка — диалектом курдов Туркмении, диалектом курдов Азербайджана; он всё время ездил. Магомед Измайлович Исаев писал об осетинском языке. Лия Александровна Пирейко занималась талышским языком; позже она издала талышско-русский словарь. Аза Алимовна Керимова занималась таджикским языком, это был ее родной язык, причем она очень тонко чувствовала его и как лингвист, и как носитель. До того, как работа издавалась, мы всегда обсуждали ее в секторе, высказывали свои замечания. Иногда кто-то обижался, иногда с удовольствием принимал, но во всяком случае это давало всем нам нам эрудицию в области иранских языков. Всё это дало нам потом возможность делать обобщающие работы по всей иранской семье. А Вера Сергеевна удивительно видела вперед — чем можно было заниматься, пройдя очередной этап. И нашим следующим этапом стал многотомный обобщающий труд «Основы иранского языкознания». Там каждый иранский язык описывался и в синхронном состоянии, и в сравнительно-историческом плане. Причем пока подготавливались отдельные тома, Вера Сергеевна очень четко редактировала каждое синхронное и историческое описание: если чего-то не хватало — надо было продумать и дописать. У нее был такой любимый вопрос, который я помню еще с университетских времен: «А почему?»; это «а почему?» меня преследует всю жизнь. И вот с этим «а почему?» был сделан капитальный труд «Основы иранского языкознания» — шесть томов с указателем в отдельном седьмом томе4. И вся эта большая и очень трудная работа была тщательно отредактирована Верой Сергеевной.

1964 г. В секторе иранских языков ИЯз: сидят слева направо - Лия Александровна Пирейко, Вера Сергеевна Расторгуева, стоит Д. И. Эдельман

Однако уже в ходе этого проекта стало понятно, что язык меняется не только в сравнительно-историческом, но и в типологическом плане: есть диахроническая типология, и ее также надо исследовать. И вот параллельно с «Основами», опять-таки под руководством Веры Сергеевны, был сделан двухтомник «Опыт историко-типологического исследования иранских языков»5. Первый том — это структурная типология, анализ того, как менялись языки в структурном плане: древнеиранские языки были флективными, дальше начинает нарастать аналитизм, иногда агглютинация, потом происходит уже вторичный синтез, иногда с совершенно другими соотношениями компонентов слова; там же в первом томе была фонология. Второй том скорее включал элементы контенсивной типологии: например, категория времени — какими средствами она выражалась в древних языках, как в среднеиранских, как в современных; категория наклонения, категория числа и так далее. То есть второй том охватывал элементы значения из области грамматической семантики. В результате работы, которые были опубликованы в «Основах иранского языкознания», стали звучать немножко по-другому. Стало уже ясно, какие явления происходили по чисто типологическим признакам, какие могли происходить в сравнительно-историческом плане, но под влиянием типологии: скажем, какие-то типологические тенденции в фонологии могли повлиять на определенный характер изменения каких-то древних звуков в звуки современных языков, то есть как фонологическая типология могла влиять на сравнительно-исторический характер изменений.

1970-е годы. Сектор иранских языков, слева направо: Д. И. Эдельман, В. А. Ефимов, А. А. Керимова, В. С. Расторгуева, Ч. Х. Бакаев, Е. К. Молчанова, М. И. Исаев

Когда были закончены «Основы иранского языкознания», Вера Сергеевна сказала: теперь давайте обобщать. Мы описали каждый язык, а они ведь все шли из одного корня. Была идея сделать сравнительную грамматику западноиранских языков и сравнительную грамматику восточноиранских языков, которые сильно отличаются друг от друга — гораздо сильнее, чем, скажем, западнославянские и восточнославянские. Языки разбрелись по большому ареалу, не контактировали, и каждая ветвь развивалась своим путем. Сравнительную грамматику западноиранских языков решили разделить на две части — фонология и морфология с элементами синтаксиса. А время шло уже к 1990-м годам. Вера Сергеевна успела написать фонологию6, Елена Константиновна Молчанова писала морфологию, но тут грянули 90-е, и издательское дело развалилось. Потом оно, так сказать, «воскресло», но это было уже сильно позже. И в виде книги это издать уже не смогли, пришлось потом разбивать на статьи и печатать в разных сборниках и журналах. А восточноиранскую часть взялась писать я. Мне повезло, потому я успела фонологию издать раньше, в 1986 году, а морфологию с элементами синтаксиса в 1990-м7. Причем это уже было начало развала, потому что на этапе первого тома у нас еще был так называемый «Веритайпер»8 — компьютеров еще не было, и в издательстве набирали текст на особой машинке, которая брала и русский, и латинский шрифты. А всю диакритику нужно было вставлять тушью, чертежным перышком, и это всё я делала. Кстати, в то время, когда мы всё печатали на пишущих машинках, единица там была в виде «палочки». То есть это была латинская единица, а если нужна была русская, к ней надо было вручную подставить «носик». Я помню, как раздавался клич в последний момент, когда уже надо было сдавать книгу: «Бросайте всё, ставьте носики к единицам!». Вот так мы и работали. Так вот, моя книга «Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Часть 1. Фонология» была издана на «Веритайпере». А когда в 1990 году я издавала вторую часть, «Морфология. Элементы синтаксиса», «Веритайпер» уже не работал. Моя знакомая машинистка напечатала всё на пишущей машинке, а диакритику чертежным перышком ставила я — и, соответственно, «носики» к единицам. Часть третья «Лексика» была уже много лет спустя, и это я уже делала сама на компьютере9.

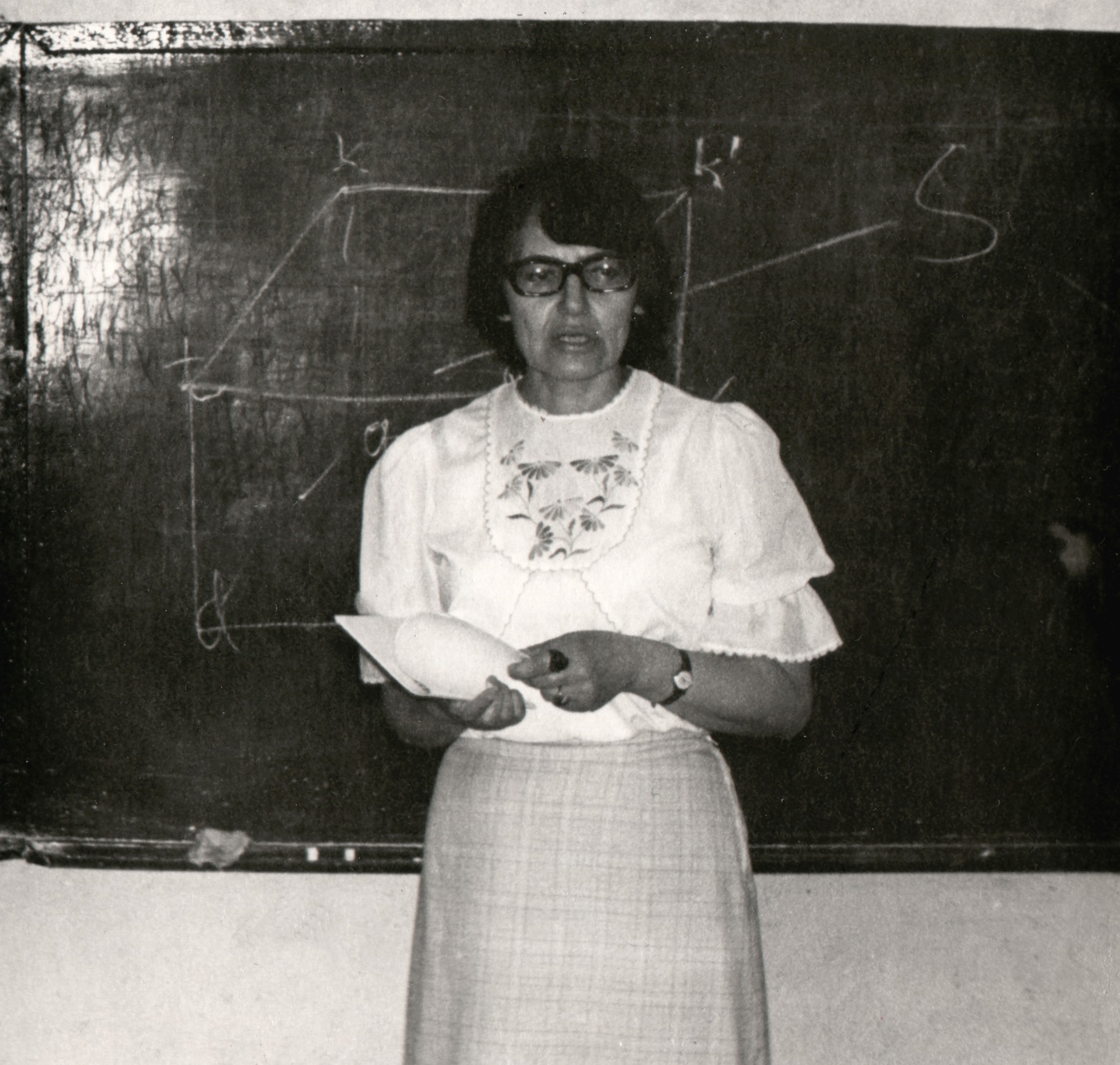

1980-е, Доклад Д. И. Эдельман на конференции в Душанбе

Таким образом, идея сделать сравнительную грамматику по ветвям отчасти была реализована. Еще у Веры Сергеевны была идея сделать общую сравнительную грамматику иранских языков, но это мы уже не успели. А дальше, поскольку и в «Основах иранского языкознания», и в сравнительных работах мы всё время базировались на этимологии, Вера Сергеевна предложила писать «Этимологический словарь иранских языков». Писать его мы взялись с ней вдвоем, и она участвовала до третьего тома включительно: она писала этимологии по западноиранским языкам, а я — по восточным10. Но она успела сделать еще некоторое количество этимологических карточек по западноиранским языкам, и теперь я в новых томах всюду, где сохранилась ее карточка, пишу «Раст.карт.», то есть «Расторгуева, картотека».

Сейчас у нас в секторе тоже идут очень интересные работы, в основном по малым языкам — все, кто сейчас работают, так или иначе с этим сталкиваются. Мы с Лейли Додыхудоевой работаем по памирским языкам — по шугнано-рушанской группе. Еще я продолжаю работать с язгулямским языком, я его очень полюбила в 1950-е годы, когда работала в Таджикистане и ездила в Язгулям. Тогда магнитофонов у нас не было, всё записывалось в тетрадки.

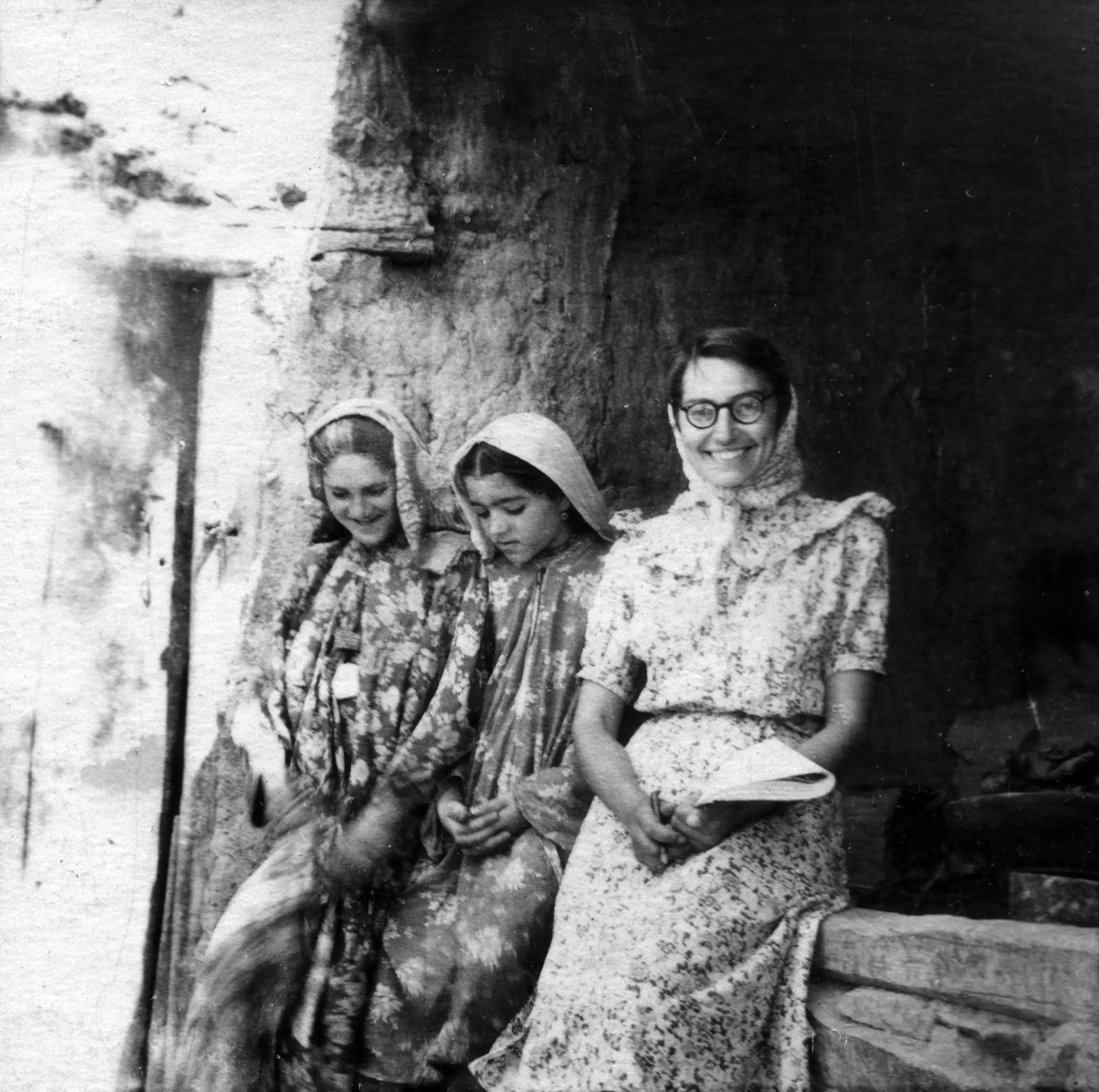

1956 г. Д. И. Эдельман и девушки-информантки. Кишлак Андарбаг

В прошлом-позапрошлом году ко мне обратились с Памира, из общества «Нур» («Свет»), которое занимается просветительской работой на Памире на основе местных языков. Официальный язык ведь там таджикский язык — и в школе, и на радио всё идет на таджикском языке, а это общество занимается местными языками. Они издали несколько детских книжечек на шугнанском языке и даже первый роман на шугнанском — кстати, очень хороший, это вполне современный роман, не «деревенская проза». А теперь они обратились ко мне, чтобы я составила алфавит для язгулямского языка. И я взяла свои старые записи по фонетике и всему прочему и разработала этот алфавит. В 2019 г. они издали четыре детские книжки на этом алфавите. В начале каждой книжки приводится таблица алфавита — со словом по-язгулямски и его переводом на таджикский язык и на русский язык, чтобы люди могли их отождествить. Ведь люди грамотны по-таджикски, но не привыкли читать на родном языке, для них это непривычно родное слово написанным. Поэтому, чтобы понять, какое это слово, читателю надо посмотреть таджикский и русский перевод11.

Вот это мои любимые проекты, которые у меня идут через всю жизнь — и каждый раз с вопросом Веры Сергеевны: «А почему?».

Если говорить о современной науке, то сейчас, конечно, очень расширился диапазон исследований. Стали возникать вопросы, которые не возникали раньше — не то что не было ответов на эти вопросы, а даже самих вопросов не возникало. Усилилась теория, возможность теоретически осмыслить, «почему» — то, до чего раньше мы пытались докопаться скорее интуитивно. Например, каузативные глаголы — это отдельные лексемы или это грамматическая форма того же самого глагола? Вера Сергеевна еще в 1952 году, в грамматическом очерке при «Таджикско-русском словаре» написала, что это разные глаголы — нам она объяснила, что это потому, что у них разная валентность. А потом люди доказывали теоретически, что да, это разные глаголы. Для нее это было тогда ясно интуитивно, но сейчас многое можно объяснить уже в соответствующих терминах. В целом, развилось понимание того, что важна не отсидка на работе по восемь часов, а важно, что человек что-то сообразил, открыл какую-то истину и обнародовал для людей результат своего открытия. Еще очень важно, что в Институте появилось много молодежи. Их очень приятно видеть — у людей светятся глаза. В 90-е годы институт постепенно затухал: не было ставок, нельзя было никого взять. Даже в аспирантуре были сложности: приезжали люди, но не могли жить в Москве, потому что жить было негде, общежития закрывались. И такие элементарные трудности просто застопоривали результаты работы людей. А то, что сейчас существует какая-то поддержка проектов, в том числе чисто материальная, я думаю, даст большую перспективу для развития науки.

Я также очень рада, что сейчас взялись за малые языки, за исчезающие языки и за те, которые находятся на грани ухода. Это надо делать скорее. Дело не только в том, что язык исчезнет, дело в сохранности его особенностей. Есть ведь такая закономерность, что когда малый язык умирает, он внутренне постепенно изменяется, уподобляется главенствующему языку и теряет какие-то собственные категории. Когда мы начинали наши описательные исследования, Вера Сергеевна проводила мысль, которую ей внушил еще ее руководитель Иван Иванович Зарубин. Он говорил, что каждый язык должен быть описан исходя не из «наложения сетки на хаос», а исходя из тех категорий, которые свойственны именно данному языку. А если мы будем задавать только общие категории, то потеряем очень многое, что содержится иногда в малых языках, какие-то категории, которых в крупных языках могут просто отсутствовать. В иранистике много такого — например, категория отторжимой/неотторжимой принадлежности, которая в малых языках иногда устроена удивительным образом. Даже если потом, на основании каких-то отдельных слов и отдельных фраз реконструировать язык, мы можем уже не реконструировать какого-то внутреннего содержания, которое в нем было — нам просто не придет в голову, что есть такая категория. Есть известный случай, хотя не из нашей практики: был такой австралийский язык дирбал, который в свое время считался эталоном эргативного языка. И когда он фактически вымер, люди, которые считали его родным, хотя сами они уже были англоговорящими, пытались его реконструировать. Но вот этой абсолютной эргативности они уже не смогли добиться. Что-то внутреннее уже умирает в языке. Поэтому я так рада, что сейчас взялись за малые языки: надо всё фиксировать, потому что иначе мы можем потерять какие-то мыслительные категории.

2011 г. Д. И. Эдельман в секторе иранских языков ИЯз, с Ш. П. Юсуфбековым, своим бывшим аспирантом, затем докторантом, затем директором Института гуманитарных наук АН Таджикистана (на Памире)

Институту на данный момент можно пожелать, во-первых, просто выжить. Во-вторых, продолжать традицию изучения разных языков, разных проблем, и чтобы люди действительно задавали вопрос «а почему?» , открывали это «почему» и сообщали об этом другим людям. И чтобы люди ориентировались на проблемы, которые надо решить, а не на «РИНЦы», «Скопусы», количество статей и так далее. Потому что иногда маленькая статья, опубликованная в каком-то совершенно непрестижном журнале или сборнике, может оказаться более плодотворной для будущего, чем большое количество статей, опубликованных в престижных журналах. Важно, чтобы у института была возможность публиковать работы, которые действительно содержат и вопросы — в том числе вопросы «почему?», — и ответы на них.

И, пожалуй, остается только пожелать еще счастья всем!

14 мая 2015 г. Доклад Д. И. Эдельман на конференции «Логический анализ языка: Человек в интерьере. Внутренняя и внешняя жизнь человека в языке», председатель секции М. Л. Ковшова

- 1. Ныне Китайгородский проезд

- 2. Флигель бывшей Усадьбы Голицыных в Знаменском переулке, официальный адрес — ул. Волхонка, 14

- 3. Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.–Л., 1958. (впоследствии вышло еще три тома словаря и указатель)

- 4. Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М.: Наука, 1979. Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. М.: Наука, 1981. Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: Западная группа, Прикаспийские языки. М.: Наука, 1982. Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: Восточноиранские языки. М.: Наука, 1987. Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: Северо-западная группа I. М.: Наука, 1991. Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: Северо-западная группа II. М.: Наука, 1997. Основы иранского языкознания. Среднеиранские и новоиранские языки. М.: Восточная литераатура, 2008. Основы иранского языкознания. Указатель. М., Восточная литература, 2010.

- 5. Опыт историко-типологического исследования иранских языков. Т. I–II. М.: Наука, 1975.

- 6. Расторгуева В.С. Сравнительно-историческая грамматика западноиранских языков. Фонология. М.: Наука, 1990.

- 7. Эдельман Д.И. Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Фонология. М.: Наука, 1986. Эдельман Д.И. Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Морфология. Элементы синтаксиса. М.: Наука, 1990.

- 8. «Веритайпер» (VariTyper) — многошрифтовая наборно-пишущая машина, производившаяся в США и активно использовавшаяся для допечатной подготовки книг вплоть до 1980-х гг.

- 9. Эдельман Д.И. Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Лексика. М.: Восточная литература, 2009.

- 10. Расторгуева В.С., Эдельман Д.И. Этимологический словарь иранских языков. Т. 1. М.: Восточная литература, 2000. Расторгуева В.С., Эдельман Д.И. Этимологический словарь иранских языков. Т. 2. М.: Восточная литература, 2003. Расторгуева В.С., Эдельман Д.И. Этимологический словарь иранских языков. Т. 3. М.: Восточная литература, 2007. (позже изданы еще несколько томов; издание продолжается)

- 11. См. подробнее: Д. И. Эдельман. Некоторые проблемы миноритарных языков Памира (к становлению письменности и литературы) // Родной язык. — 2016. — № 2 (5). — С. 87-113. Д. И. Эдельман. О развитии письменности и литературы на памирских языках (новые шаги) // Родной язык. — 2020. — № 1. — С. 6-24.