(вернуться к разделу «Воспоминания»)

Текст — Елена Сергеевна Никитина

Память капризна, избирательна и субъективна. Мне хочется поделиться своими воспоминаниями о коллегах, с которыми мне посчастливилось общаться.

Хотите верьте, хотите нет.

Воспоминания из повседневной жизни. А куда же без неё

1970–90 гг. в Институте языкознания были годами коллективного энтузиазма. Сотрудники осенью отправлялись собирать картошку в подшефный колхоз под Серпуховом. Сдавали нормы ГТО и участвовали в спартакиадах: легкая атлетика, плавание, шахматы, теннис (настольный и большой). Снимали домик в Звенигороде, куда ездили кататься на лыжах. Устраивали капустники. Организовали кассу взаимопомощи, где всегда можно было перехватить 3-5 рублей, – Оля Столбова никогда не отказывала. Устраивали выставки рисунков детского творчества сотрудников. В институте царил дух веселья. Люди дружили и поддерживали друг друга. Так, например, Ольга Романова и Наталья Рогова снабжали меня детскими вещами, которые были тогда в дефиците. У Ольги Николаевны Селиверстовой окотилась кошка породы русская голубая. Мы с Борисом Нарумовым поехали выбирать котят. Мне досталась девочка, которая, между прочим, прожила 26 (!) лет. От Григория Ивановича Ермушкина получила в дар розовый пион. Куст разросся и цветет каждый год. С Аликом Журинским мы не раз дежурили ночью в институте в праздники (Ночной дозор). Алик был удивительный человек. Он даже на филфак поступил иезуитским образом, решив лучше всех парадигмальную задачу по грамматике. Надо было выбрать один матерный корень и оформить возможные производные от него. Алик выбрал глагол и сочинил 40 производных. Далее экзамены он не сдавал, так он мне рассказывал. Человек-загадка, человек-тайна. Зная об этом, в жутких бытовых условиях «на картошке» Виктор Алексеевич Виноградов назначил нас вдвоем готовить ужины, чтобы не ходить по слякоти в колхозную столовую. Он не прогадал – застолья были чудесными. Виктор Порхомовский может подтвердить. Алик Журинский, книжечки которого лежат на моем столе и вызывают любопытство до сих, принадлежал к разряду гениев. В психологии творчества есть шкала трех уровней интеллекта: репродуктивный, эвристический и креативный типы. Последний – тот, кто ставит проблемы, озадачивает ситуации. Алик Журинский был настоящим креативом.

Поступив на работу в институт языкознания в 1975 году, я вживую увидела людей, которые были легендами лингвистики. В коридоре институтского здания на Остоженке в кресле сидел Александр Александрович Реформатский, обозревая весь второй этаж. В новом здании – сектора были напротив – мы ходили чаевничать к Василию Ивановичу Абаеву, главным образом за мудрыми советами и историями. На Ученом совете я всегда слушала Энвера Ахмедовича Макаева. Шутка ли сказать – человек владел 25 языками. Музицировал. И сам добровольно ушел на пенсию в положенный срок.

Как не упомянуть, Мирру Моисеевну Гухман – супругу Николая Сергеевича Чемоданова, чей курс по сравнительно-историческому языкознанию студенты называли не иначе как «чемодановедение». Живой Борис Александрович Серебренников, любил давать прозвища молодым сотрудникам. А Этери Григорьевна Туманян – у нас была общая комната с социолингвистами. Всегда поражали ее глоттогенетические высказывания: «В армянском языке все есть, поэтому все языки произошли из армянского!» Возможно это была армянская шутка. Но всегда это произносилось с пафосом.

На мою институтскую судьбу косвенно повлияли три человека. Об общении с ними я расскажу немного подробнее.

Алексей Алексеевич Леонтьев

Ученый, организатор науки, педагог, поэт, занимательный собеседник и по-чеховски заботливый человек, всегда поддерживавший раскрытие способностей, талантов окружавших его людей. Алексей Алексеевич стоял у истоков сектора психолингвистики, замыслив создание московской школы психолингвистики на принципах теории деятельности. Им написаны основополагающие статьи по деятельностному подходу в психолингвистике. В этом году исполняется 25 лет Международному институту чтения имени Леонтьева, организатором которого также был Алексей Алексеевич. Последнее событие будет отмечено юбилейной 22-й Международной конференцией по психологии, философии и педагогике чтения «Системно-деятельностный и стратегиальный подходы к исследованию и обучению чтению». По установившейся традиции конференция пройдет в Москве и Санкт-Петербурге. Планируются также заседания в Крыму и в Пушкинских горах. Леонтьев-младший, как Алексея Алексеевича называли на факультете психологии МГУ, принадлежал к разряду трудоголиков. Будучи рецензентом моей первой монографии по историко-критическому обзору концепций внутренней речи, трижды вызывал меня домой, он тогда жил в конце Ленинского проспекта, чтобы править неточности и пробелы. Потом выступал оппонентом на моей защите кандидатской диссертации. А сколько таких работ он прооппонировал!

Был влюбчив и каждой новой пассии посвящал стихи. Всегда честно женился, а уходя, оставлял бывшую супругу остепененной и оквартиренной. Что особенно поражало. Приступая к новой теме, делал доклады на методологическом семинаре Георгия Петровича Щедровицкого, где его (и не только его) разносили в пух и прах. После уничижительной критики – садился и писал ставшие впоследствии классикой деятельностного подхода в психолингвистике статьи. Когда после ухода Алексея Алексеевича из жизни меня пригласили читать курс психолингвистики на факультете психологии МГУ, Александр Григорьевич Асмолов сразу предупредил меня: «Только по Леонтьеву»! Это знак высочайшего уважения и памяти.

Алексей Алексеевич, артистически, мог заражать аудиторию своей страстью к науке. Помню такой эпизод. Еще от двери профессор Леонтьев задает вопрос: «Какие средства люди используют в общении для обмена информацией?». Все ответы – мимо. Тогда гасится свет в учебной аудитории. – «Ну?». В ответ тишина и только прерывистое дыхание. Оказалось – дыхание. И далее, полчаса речь о дыхании как средстве коммуникации. Проблема на всю оставшуюся жизнь: это ведь и речевое дыхание, и детское, и мужское, и женское, и дыхание Ангелов – начало семиотики!

Когда-то Петр Яковлевич Гальперин на свое 70-летие сказал, что без дискуссий с Жаном Пиаже не было бы и метода «поэтапного формирования умственных действий». Освоение наработанного, спор, кристаллизация своей позиции – основа развития науки. Так же и без работ Алексея Алексеевича Леонтьева не было и не будет деятельностного направления в психолингвистике – базового методологического подхода Московской школы.

Нина Давидовна Арутюнова

Нина Давидовна носила духи. И какие духи! Вернувшись из Парижа, она источала запах французского ландыша. Шлейф аромата тянулся по всему третьему этажу, и можно было погрузиться в ауру Нины Давидовны, двигаясь по коридору в направлении сектора общего языкознания. По запаху духов всегда угадывалось ее присутствие в институте. Парфюмеры утверждают, что те, кто умеет правильно использовать ароматы, всегда выходят победителями из любых жизненных ситуаций.

А какие ученые приезжали на ее конференции по логическому анализу языка! Завистники даже организовали контргруппу в Москве по «Алогическому анализу языка». На мой взгляд – это и есть реальная оценка научного события: как бы пародия на таланты. На своей последней прижизненной конференции Нина Давидовна сформулировала тему исследований для своих последователей, оставила задачу, как это принято у математиков. Тема прозвучала так: «Вечное и преходящее в языке». Увы! Пока только преходящее.

После ухода из жизни Владимира Зиновьевича Панфилова, Нина Давидовна в замысловатой форме предложила мне должность секретаря группы «Логический анализ языка». А у меня в голове были слова: психолингвистика, психосемиотика. И я ей отказала. Непростительная глупость с моей стороны. И сожаления по сей день. Но, кажется, что проблемы, которые ее занимали, относятся к разряду вечных.

Юрий Сергеевич Степанов

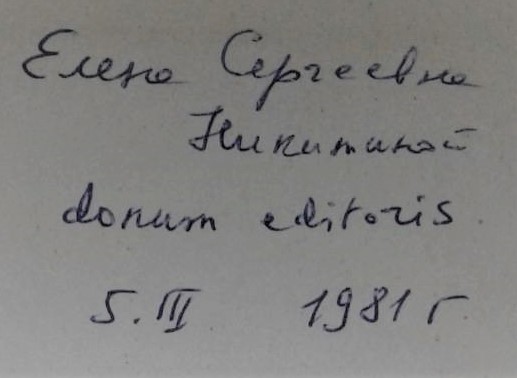

Всякий раз, открывая книгу Эмиля Бенвениста по общей лингвистике я вспоминаю Юрия Сергеевича, именно он подарил мне этот труд с такой надписью:

Юрий Сергеевич любил дарить книги. Мне достались: Библер В.С. Мышление как творчество, Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика, уже упомянутый Э. Бенвенист. Но факт, который я приведу, требует осмысления и по сей день в сопоставлении с поведением других (почти всех) писателей научных трудов. Моя школьная подруга Наталья Бабицкая училась в Тарту, и я иногда приезжала к ней в гости. Ходили на лекции Ю.М. Лотмана. Там я узнала о существовании тартуско-московской или московско-тартуской семиотической школы. Школа объединила учёных из Тарту (кафедра русской литературы Тартуского университета под руководством Ю.М. Лотмана) и Москвы, а также других городов, Риги, Вильнюса и др. Потом читала и собирала Тартуские сборники. Читали книгу А.А. Ветрова «Семиотика и ее основные проблемы» М.: Политиздат, 1968 (для нас это было первое пособие по семиотике), Е.Н. Панова «Знаки, символы, языки», 1983. Работы московских ученых: М.Л. Гаспарова, Вяч. Вс. Иванова, В.Н. Топорова, и др. Так вот. Когда по заказу социологического факультета РГСУ я написала учебник по семиотике (читала этот курс 10 лет), я показала рукопись Ю.С. Степанову – он уже работал в нашем институте. И там (экстремизм молодости) НИГДЕ и НИ РАЗУ не было ссылок на его работы. Разнообразие позиций внутри школы создавало почву для живого и широкого обсуждения гуманитарных проблем. Я тогда полагала, что работала из иной методологической позиции и учебник писался для антропологов. Юрий Сергеевич написал положительный отзыв!

Учебник вышел с грифом Института языкознания. Дело вовсе не во мне: как настоящий типолог, Ю.С. Степанов меня всегда путал с Мариной Параниной (конституции похожи) и отдавал ей статьи, предназначенные для меня. Дело в принципе. Последняя с ним встреча состоялась в Институте философии РАН на презентации монографии Владислава Валерьевича Тарасенко «Фрактальная семиотика». А Эмиль Бенвенист остался среди двух других (К. Гинзбурга и У. Эко) моим любимым автором.

Все это, однако, лирика. Тем не менее, лирические чувства являются разновидностью эстетических чувств «светлой грусти и задумчивости, растроганности, горьковато-приятное чувство одиночества, сладость воспоминаний о прошлом» (Е. П. Ильин, Эмоции и чувства, 2011).

Продолжение следует. У меня есть долг перед ушедшими друзьями.