(вернуться к разделу «Воспоминания»)

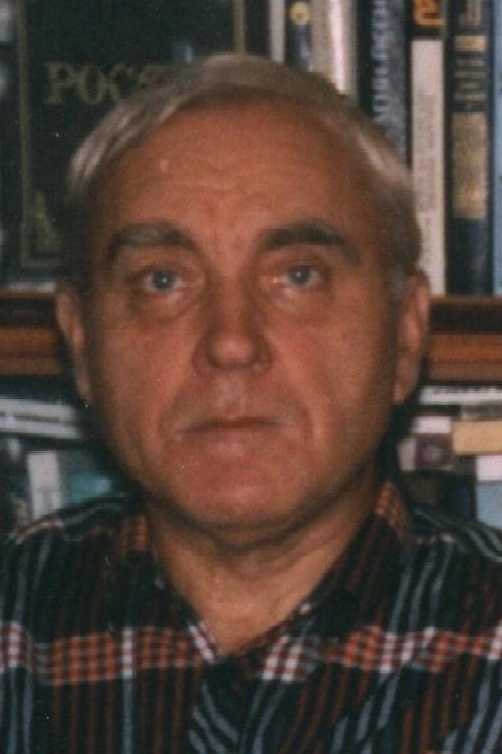

Анатолий Демьянович Луцков, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник (до 2004 г.) отдела африканских языков.

Текст основан на интервью в рамках юбилейного цикла к 70-летию Института языкознания.

В Институте языкознания я сначала учился в заочной аспирантуре под руководством Натальи Вениаминовны Охотиной. Работал я тогда на радио в главной редакции вещания на Африку. Раньше положенного срока аспирантуру я не окончил –честно отбыл все три или четыре года. С защитой у меня была заминка, потому что я немного охладел к своей диссертации, и она у меня лежала без дела. Но когда закончился срок аспирантуры, я был принят в штат, кажется, младшим научным сотрудником. Это был, наверное, 1975-й или 1976-й год, скорее 1975-й. Тогда я окончательно уволился с радио и стал уже штатным сотрудником Института языкознания.

Атмосфера в институте в то время была, так сказать, «с одной стороны – с другой стороны». С одной стороны, люди больше общались, коллектив казался более сплоченным. Но это была скорее административная мера, поскольку практически все сотрудники бывали в институте каждый день, были общие присутственные дни, и так получалось, что мы просто вынуждены были часто встречаться. В десять часов утра мы должны были уже быть на месте. Там сидел дежурный, и он отмечал приход каждого сотрудника, а опоздавшие потом вызывались «на ковер» к директору института. Я тоже иногда был в их числе. А некоторые умели избежать этого, они приходили не десяти, а скорее к двенадцати или к часу, и таким образом это как-то сходило с рук, и они оставались вне всяких подозрений.

Конечно, в институте происходили какие-то конференции, приезжали видные лингвисты. Хотя больше вспоминаются встречи, не связанные с наукой. В институте была общественная жизнь, которая поддерживалась партийным руководством, — было «партбюро», понятие, совершенно незнакомое новому поколению. И вот в этом партбюро был член бюро по культурным вопросам, и в том числе в эти культурные вопросы входило приглашение различных деятелей культуры: это могли быть писатели, актёры. И вот это почему-то даже больше запоминалось. Например, у нас не раз выступал Александр Калягин. Собирались в зале, и никакого принуждения не было, всё было для желающих. Кто не хотел, тот не слушал. Но это было интересно послушать. Булат Окуджава два раз был в нашем институте, и в старом здании на Волхонке, и здесь, он пел под гитару и рассказывал о себе. И другие известные люди сюда приходили. Большую роль в этом играла Наташа Подольская, я ее так по-прежнему называю, хотя Наташе тогда в то время было уже хорошо за пятьдесят, но она была моложавая, красивая. К сожалению, она рано умерла. У нее были знакомства со многими деятелями культуры, она знала, куда позвонить, как договориться, и благодаря ей сюда иногда приходили интересные люди.

Что касается отдела африканских языков, то я не отношусь к числу тех, из которых сформировался отдел, я принадлежу уже ко «второй волне». Мы с Ольгой Валерьевной Столбовой были приняты примерно в 1975-м году. А все остальные были в отделе с самого начала: это Виктор Алексеевич Виноградов, Антонина Ивановна Коваль, Альфред Журинский и другие. Из прежнего состава сейчас в отделе остались только трое: это Виктор Яковлевич Порхомовский, Ирина Сергеевна Рябова и я, хотя в штате я уже много лет не состою, окончательно уйдя на пенсию.

Отношения у нас были хорошие. Иногда мы спорили, даже с определенным накалом, но всё это было в порядке вещей. Все помогали друг другу. Правда, я был новичок и человек, не очень опытный в лингвистике, — до этого я восемь лет работал на радио, был редактором, потом дослужился до диктора третьей категории, читал у микрофона тексты на зулу, в основном это были новости. Поэтому от меня, конечно, помощи другим сотрудникам было мало. Наоборот, мне помогали. Например, помню, когда я закончил писать диссертацию, на нее своим опытным глазом посмотрел Виктор Алексеевич Виноградов — тогда просто рядовой сотрудник, хотя и кандидат наук. И он сказал: «Что-то у тебя вступление там как-то провисает, надо его немножко чем-то “подпереть”». Он фактически переписал мне всё вступление, и оно сразу заиграло яркими красками, потому что он был мастер научного стиля.

Когда руководителем отдела была Наталья Вениаминовна Охотина, обстановка в отделе была очень либеральная. Никакого навязывания тем не происходило, каждый выбирал себе по желанию тему и вообще род деятельности. В этом отношении всё было очень мило. И было у кого посоветоваться. Я, например, не раз советовался с Ароном Борисовичем Долгопольским, в том числе когда писал диссертацию, потому что он был лингвист широкого профиля и давал мне ценные советы. И, конечно, никто никому не мешал работать. Если и критиковали друг друга, то довольно мягко, серьезных научных столкновений не было. Кроме своей основной работы в рамках института у каждого были и другие интересующие его темы. Хотя главным было выполнять свою индивидуальную плановую работу и регулярно отчитываться по ней — подавать специальный бланк, где всё учитывалось: сколько выполнено листов, в какие сроки. Иногда что-то и упускалось. Я и сам грешен — однажды замахнулся на монографию «Язык ньямвези», но в результате не смог это выполнить. Однако как-то это прошло.

Научные темы в рамках отдела обсуждались, но не всегда это выглядело очень официально. Когда институт находился еще на улице Волхонка, отдел состоял из длинной комнаты, где в один ряд стояли несколько столов. Там даже всем сотрудникам разместиться было нельзя, часть людей обычно стояли вдоль стены. Так что это не носило очень серьезный и организованный характер. И часто что-то отмечалось неформально: какие-то дни рождения, события или памятные даты. Иногда это происходило в отделе, а иногда на квартире у кого-то из сотрудников, довольно часто — у нашей начальницы, Охотиной. Вот так это всё между двумя-тремя тостами и обсуждалось. И, по-моему, от таких обсуждений был определенный эффект.

Так вот, каждый занимался своей плановой работой и, может быть, чем-то еще помимо этого. Но, как правило, именно о плановой работе мне было неинтересно говорить или где-то выступать. Это всё было самим собой разумеющимся. У нас тогда были конференции африканистов, и они чередовались — одна в Москве, другая в Петербурге. Доклады, которые готовились к этим конференциям, у меня, как правило, не были связаны с институтской работой. Мне всегда хотелось рассказать о чем-то, выходящем за рамки этой работы, о чем-то, что было интересно именно в данный момент. Иногда это даже не нравилось устроителям конференций — помню, например, Андрей Алексеевич Жуков, к сожалению уже давно покойный, отговаривал меня и просил снять доклад, говорил: «Всё равно в сборник он войдет, зачем тебе еще будоражить народ?» Ему казалось, что это будет звучать как-то странно. Один из таких докладов, про который я знал, что он вызовет некоторые, так сказать, брожения у слушателей, — о процессе заимствования иноязычной лексики и его связи с отношением к языку, из которого заимствуется (языку-донору), и к самому народу — носителю этого языка. У меня была идея, отчасти связанная с психолингвистикой, и некоторые понятия я, так сказать, взял «напрокат» у Юрия Александровича Сорокина, нашего психолингвиста, ушедшего из жизни несколько лет назад. Это понятия «этнический портрет» и «этнический автопортрет». Автопортрет — это взгляд со стороны принимающего языка, а этнический портрет связан с носителем языка-донора. И так получалось, что если заимствовать много и по любому поводу и не работать над созданием своей новой лексики, то снижается самооценка своего языка и даже этническая самооценка — и, наоборот, повышается престижность того языка, из которого берется заимствованная лексика, а этнический портрет получает дополнительную поддержку. Когда я прочел этот доклад, то подвергся большой критике, видимо, некоторые слушатели были уязвлены, я задел их этническое самолюбие. Некоторые представители нашего отдела, хотя не ругали меня вместе со всеми, неодобрительно молчали. Тем не менее, в кулуарах ко мне относились вполне любезно, а один из участников даже сказал: «Извините, Анатолий Демьянович, что я на вас так наезжал во время обсуждения»1. Много было в то время разных интересных докладов на конференциях, в Москве либо в Петербурге. Это были годы, особенно в советское время, когда многое говорилось нечасто и с некоторой опаской, иногда высказывались полукрамольные мысли. И это придавало особую пикантность таким выступлениям и вызывало определенный интерес.

Как я уже говорил, прежде были свои плюсы и минусы: были строгие законы, требование обязательного посещения института, но в то же время это как-то сплачивало, люди чаще общались. Сейчас этого нет, в эпоху свободы люди получили возможность ходить в институт только по своему желанию или по очень большой необходимости, и даже за зарплатой не надо являться, людям всё высылают на дом. А раньше это был такой священный день, день получения зарплаты. Конечно, комфортное существование научных сотрудников — это хорошо, но в то же время общаться с людьми часто приходится только по телефону, потому что увидеться физически довольно трудно. Я, видимо, все-таки, «человек из раньшего времени», как говорил о себе герой из произведения Ильфа и Петрова Паниковский, поэтому я вспоминаю даже с определенной ностальгией тот период, когда царила строгость во всем. Я помню, в институте было собрание, и заменявший тогда директора Юрий Сергеевич Елисеев в ответ на жалобы сотрудников на то, что в отделах тесно и негде разместиться, что надо сократить число ежедневных явок, сказал: «Я всё понимаю, но порядок есть порядок, и ко всем, кто его нарушает, будут применятся санкции!». Так что слово «санкции» для меня прозвучало еще лет 25 назад.

Сейчас, мне кажется, в институте всё движется в нужном направлении. Недостатков я не вижу, хотя, может быть, я недостаточно вникаю в академическую жизнь института. Институту можно пожелать не сбавлять темпов и не утрачивать того, что уже достигнуто, не рваться «через тернии к звездам», а просто выполнять свою работу. И чтобы у каждого была свобода творчества.

- 1. В художественной форме доклад на тему «Психолингвистический аспект лексических заимствований» и его обсуждение на конференции описывается в повести А. Д. Луцкова «Заповедник» (https://proza.ru/2010/04/26/218).